ブログ BLOG

- HOME

- ブログ

2024年4月1日 今年も無事に入職式を執り行うことができました。今年は理学療法士3名、作業療法士3名、言語聴覚士2名が国家試験にも無事合格し、川越リハビリテーション病院の新しい仲間としてリハビリテーション部に入職しました。例年であれば、満開の桜の前で写真を撮るのですが、今年は病院の前の桜も二分咲き程でしたので、リハビリ室のベランダで撮りました。

今月一杯は研修が続きますが、少しずつ環境に慣れ、患者様、ご家族様の希望を叶えられるよう、日々精進してもらえればと思います。我々先輩スタッフも全力でサポートしていきますので、温かい目で成長を見守っていただければと思います。

今回も関節リウマチの治療の続きです。

前回は「関節リウマチになった時に、最初に使う薬はメトトレキサート」という話をしました。

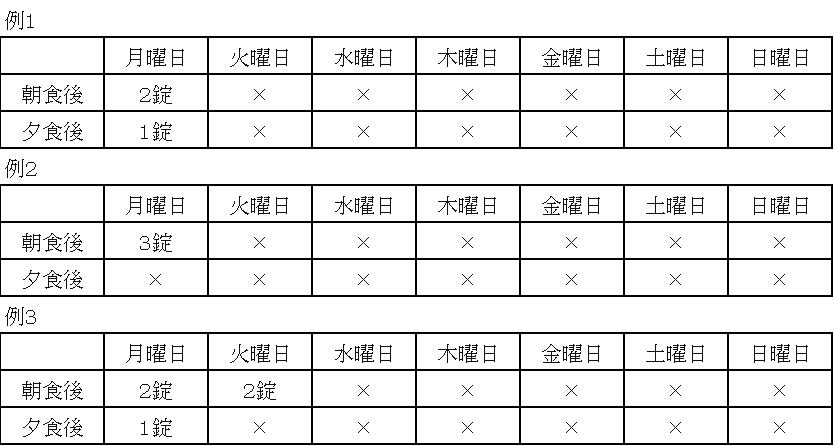

この薬の飲み方は、少し特殊です。毎日飲む薬ではなく、週に1日、もしくは2日しか飲みません。

例えば、毎週月曜日朝食後2錠、夕食後1錠、そして火曜日~日曜日はこの薬を飲まない、とか、月曜日朝食後2錠、夕食後1錠、火曜日朝食後2錠を内服し、他の曜日には飲まない、とかです。例として、いくつか下に書いておきます。

この理由はいろいろあるのですが、とりあえず医師の言われたとおりに、間違わないようにすることが大切です。

ただ患者さんにとって、飲みやすい曜日とか、朝に飲みやすいけど、夜は忘れてしまう、とかいろいろ事情があると思います。もちろん副作用には注意が必要ですが、飲み方は相談できますので、この点からも関節リウマチは相談しやすい専門の医師と一緒に治療をしていくのが大切です。何かありましたら、当院整形外科・リウマチ科にご相談下さい。

関連ブログ

関節リウマチについて①

関節リウマチについて②

関節リウマチについて③

関節リウマチの治療について

今回は関節リウマチの治療についてのお話です。

関節リウマチの治療は、世界や日本から発表されているガイドラインなどで、概ねその方針は決められています。ざっくりとですが「骨や軟骨が壊れる前にしっかりとした治療をする」、これに尽きます。

いろいろな薬がありますが、一番初め、診断がついた時点で、検討されるのはメトトレキサート(MTX)という薬です。これは、どのガイドラインにも書いています。

このメトトレキサートの出現によってリウマチの治療はがらりと変わりました。当然それ以前にあった薬よりもよく効きます。

ただ「最初に飲む薬だから、副作用が少ないだろう」と思うものですが、そうでもないのが、この薬の嫌なところです。

肝臓、胃腸、血液、肺に影響を及ぼすことが副作用として知られています。またこの薬に限らずですが、リウマチの治療は、基本的に免疫を抑えるので、感染しやすいということがあります。

これだけ聞くと怖いですよね。そのため、これらを予防する手段の1つとして、投与する前には、一見関節リウマチとは関係ない、いくつかの検査を行います。主なものとしてはB型肝炎、C型肝炎、真菌症、結核です。また投与している最中も、リウマチの状態を見ることも含め、2~3か月には一度、血液などの検査をすることが勧められています。

副作用がありながらも、最初に推奨されていることは間違いないので、この薬をこれから飲む方・飲んでいる方は、リウマチ専門医の下で治療されることをお勧め致します。当院でもこの薬を飲んでいる方は多くいらっしゃいます。何かありましたら、当院整形外科・リウマチ科にご相談下さい。

関連ブログ

関節リウマチについて①

関節リウマチについて②

関節リウマチについて③

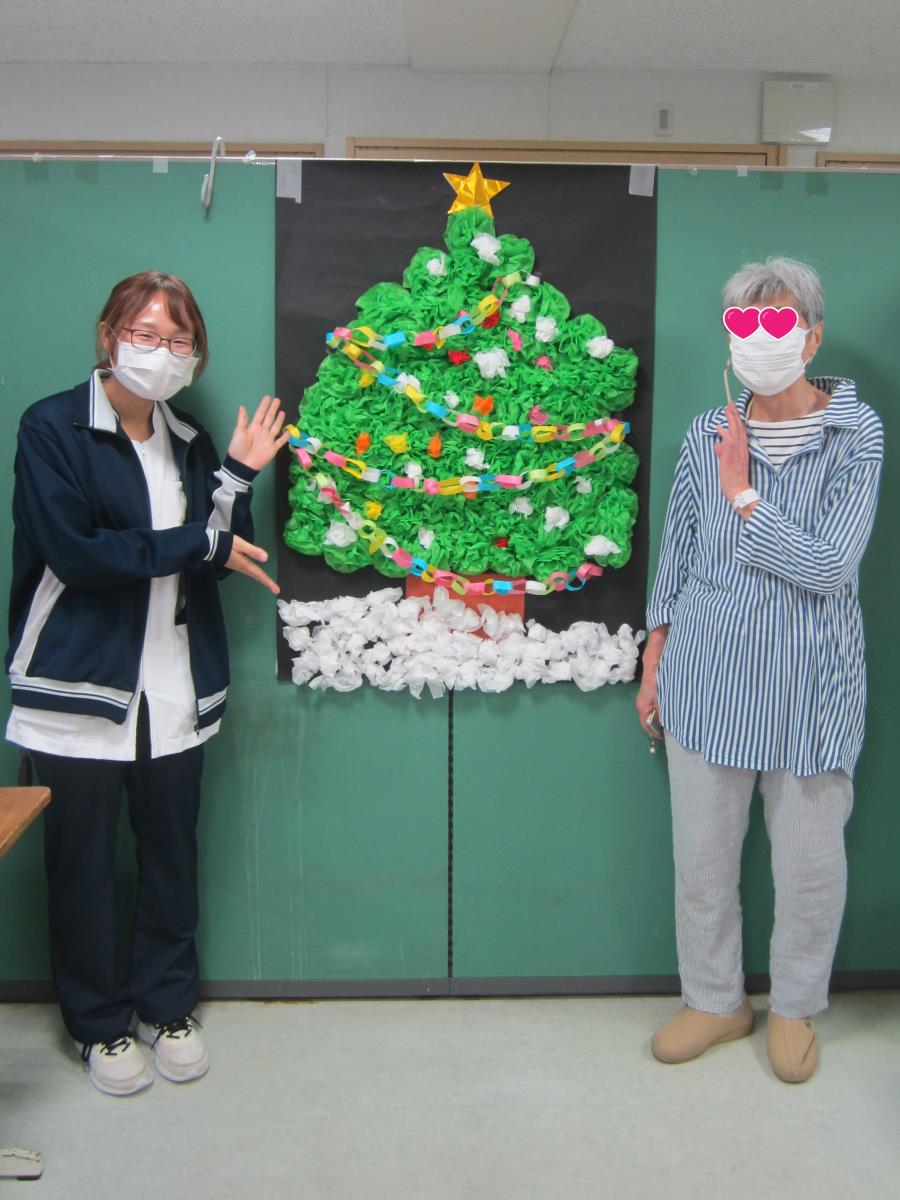

時が過ぎるのは早いもので、街でもクリスマスソングが流れる季節になりましたね。

病棟での作品制作もクリスマスとなりました。

患者様と職員とでクリスマスにはお食事に、お楽しみメニューにどんなものになるか話しながら取り組みました。

入院生活での楽しみは食事が一番ですよね。

改めまして今年も大変お世話になりました。

来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

今回も関節リウマチの検査についてのお話です。

前回(関節リウマチについて②にて)、血液検査で異常が見つからない関節リウマチが20%あると書きました。逆に、数ある血液検査の中で、これが陽性(異常)なら、ほぼ「関節リウマチ」ということが言える検査の項目もあります。

それは「抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)」です。この検査項目が異常であれば、かなり高い確率で関節リウマチです。症状がなくても、この検査が陽性であれば、近い将来関節リウマチの症状が出現するとも言われています。

他にも抗核抗体、リウマチ因子(RF)、MMP-3という検査も関節リウマチでは陽性(異常)を示すことが多いのですが、他の疾患だったり、単なる加齢によって陽性になっている、ということもあります。

特殊な検査ではなく、一般的に検査されるCRPや赤沈といった検査は、細菌感染や○○炎(胆石による胆のう炎とか肺炎とか)など、よく聞く疾患でも上昇しやすいので、関節リウマチとの区別が必要になります。

私たちリウマチ専門医は、これらの検査の結果や関節症状を参考に、見逃すことなく診断をつけていきます。

今は、病院で行われた検査の結果を患者さんにお渡しする時代です。もし自分の検査結果を見て、わからないことなどがありましたら、気軽に当院の整形外科・リウマチ科に御相談ください。

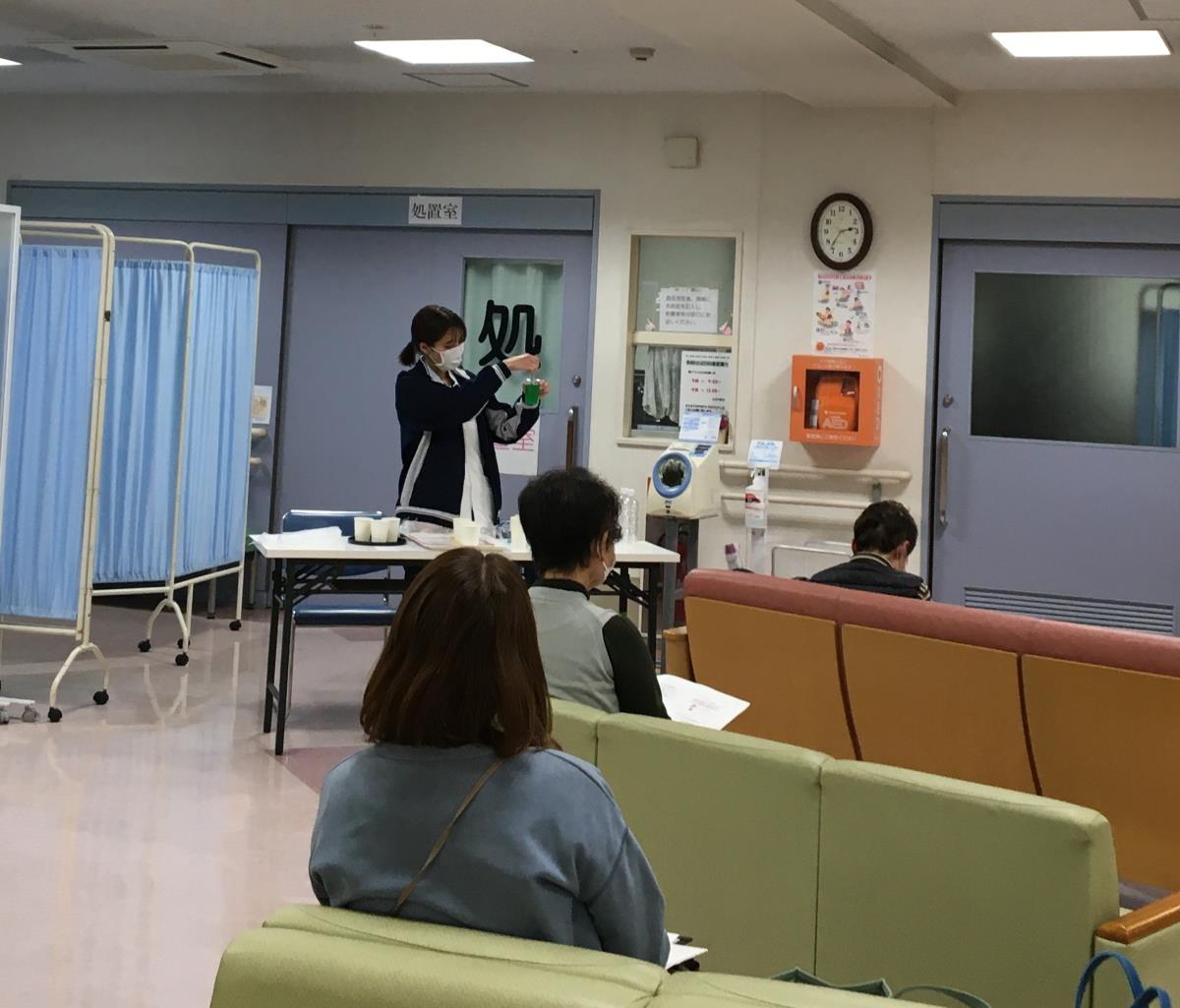

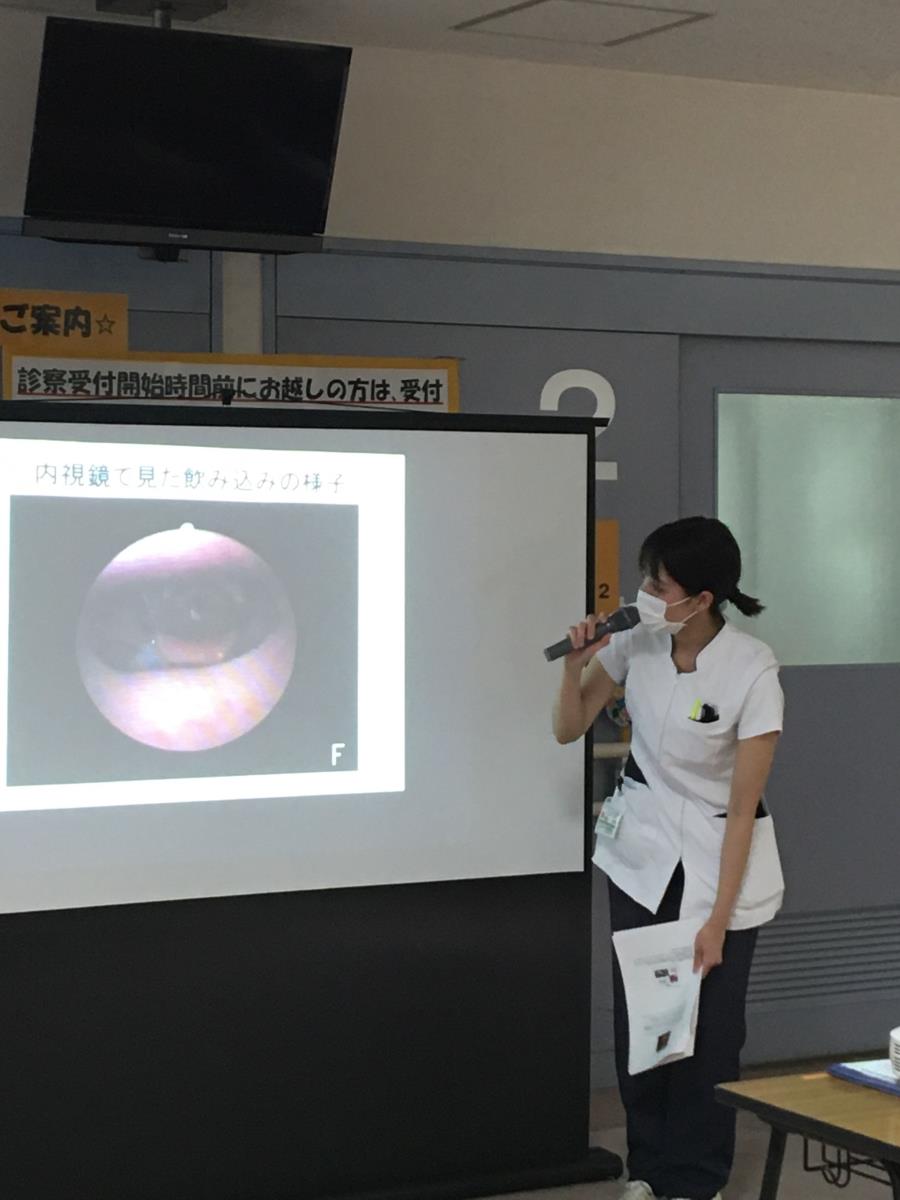

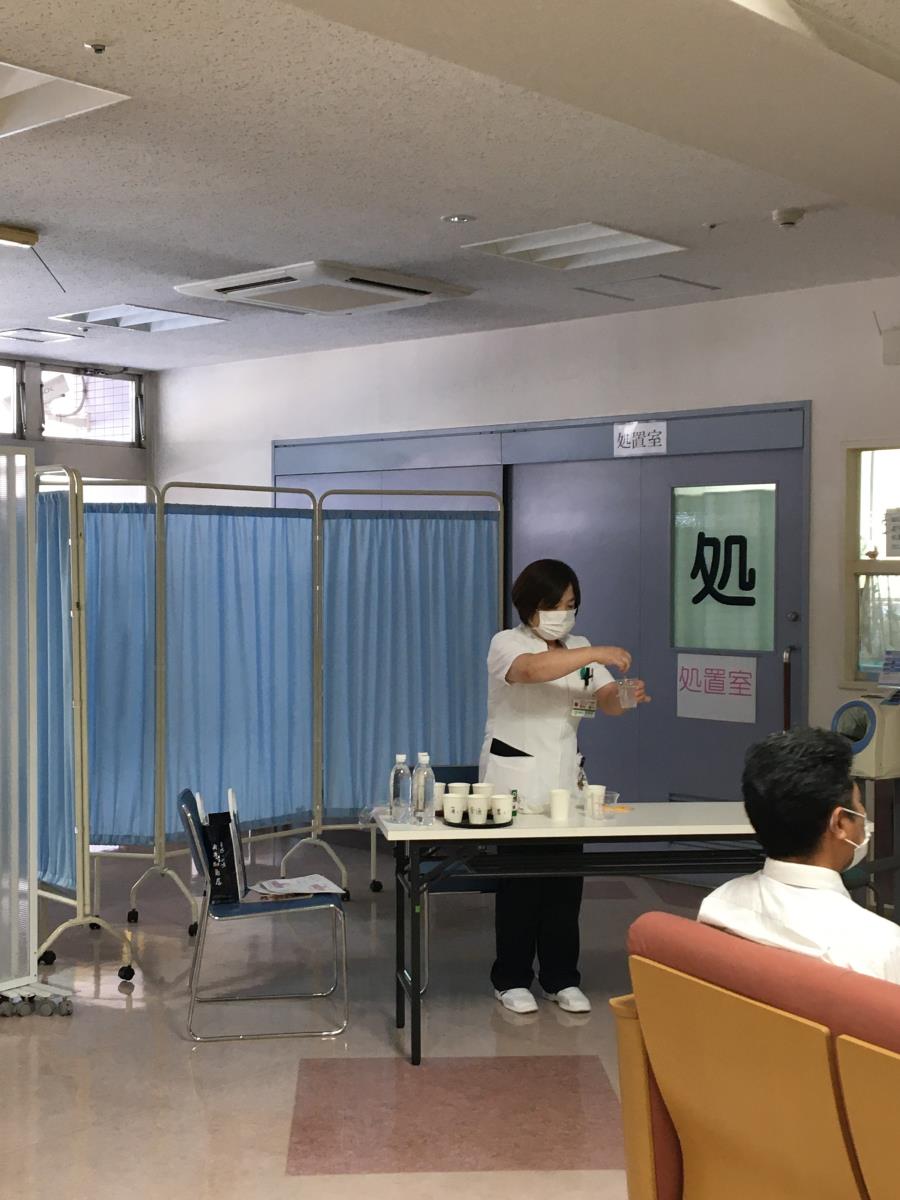

当日は3家族、5名様が参加してくださり、摂食嚥下障害について資料を用いて症状や対応などについてご説明いたしました。また実際にトロミ水分の作り方の実演や、3種類のトロミのついた水分を見ていただき、どの程度のトロミがつくのか混ぜて確認する体験もしていただきました。

参加いただいたご家族様からは、『知らないことばかりで本当にありがとうございました。食べることの大切さがよくわかりました』等の感想をいただいております。

参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

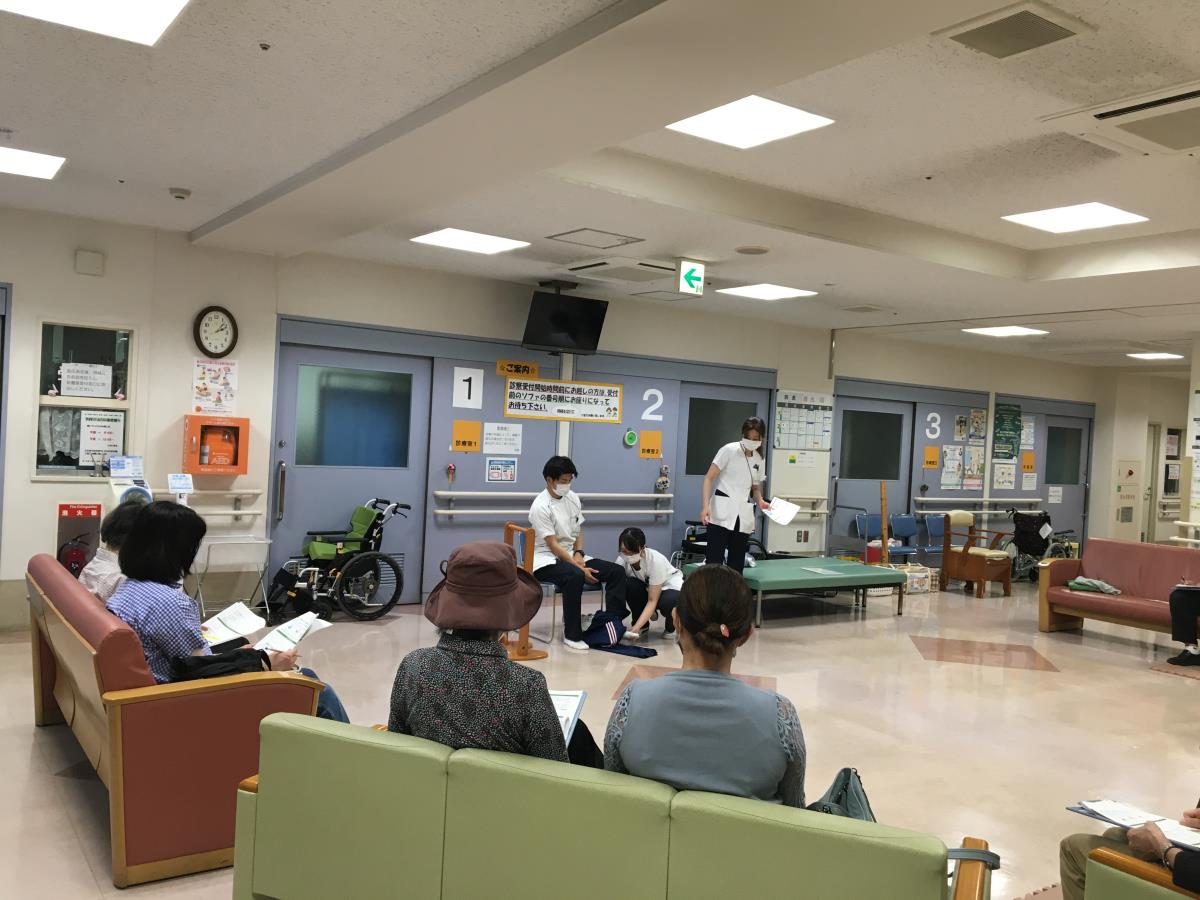

当日は9名のご家族様が参加いただき、動作の介助のポイントなどを説明し、着替えや車いすに関しては介助される側も体験していただきました。

熱心なご家族様が多く、実技練習も積極的に参加してくださいました。よりよい家族教室にするために次回に向けて準備を進めていこうと思います。参加していただいたご家族の皆様ありがとうございました。

当日は、11名のご家族様に参加していただき、ベッド上での寝返りと起き上がり、車いすとベッド間の乗り移り動作を介助する側とされる側の両方を体験していただきました。

ご参加いただいたご家族様からは、「ポイントが分かりやすく参考になりました」、「家で介護する不安が少し減りました」、「参加して良かったです」等のご意見を数多くいただいております。

参加していただいた皆さま、ありがとうございました。

10月14日・15日で行われた第42回関東甲信越ブロック理学療法士学会に当院のリハビリリテーション部スタッフが発表してきました。

発表した本人から感想です。

『はじめての学会発表でしたが、多数の演題発表の中セレクション演題に選出していただけました。緊張もありましたが、自身の臨床での経験を発信することができ、他施設の先生方との意見交換もできたため、とても有意義な時間となりました。このような機会をいただいた皆様に感謝を申し上げます。今回の経験を活かし次の学会発表を目指し、自己研鑽に努めてまいります。』

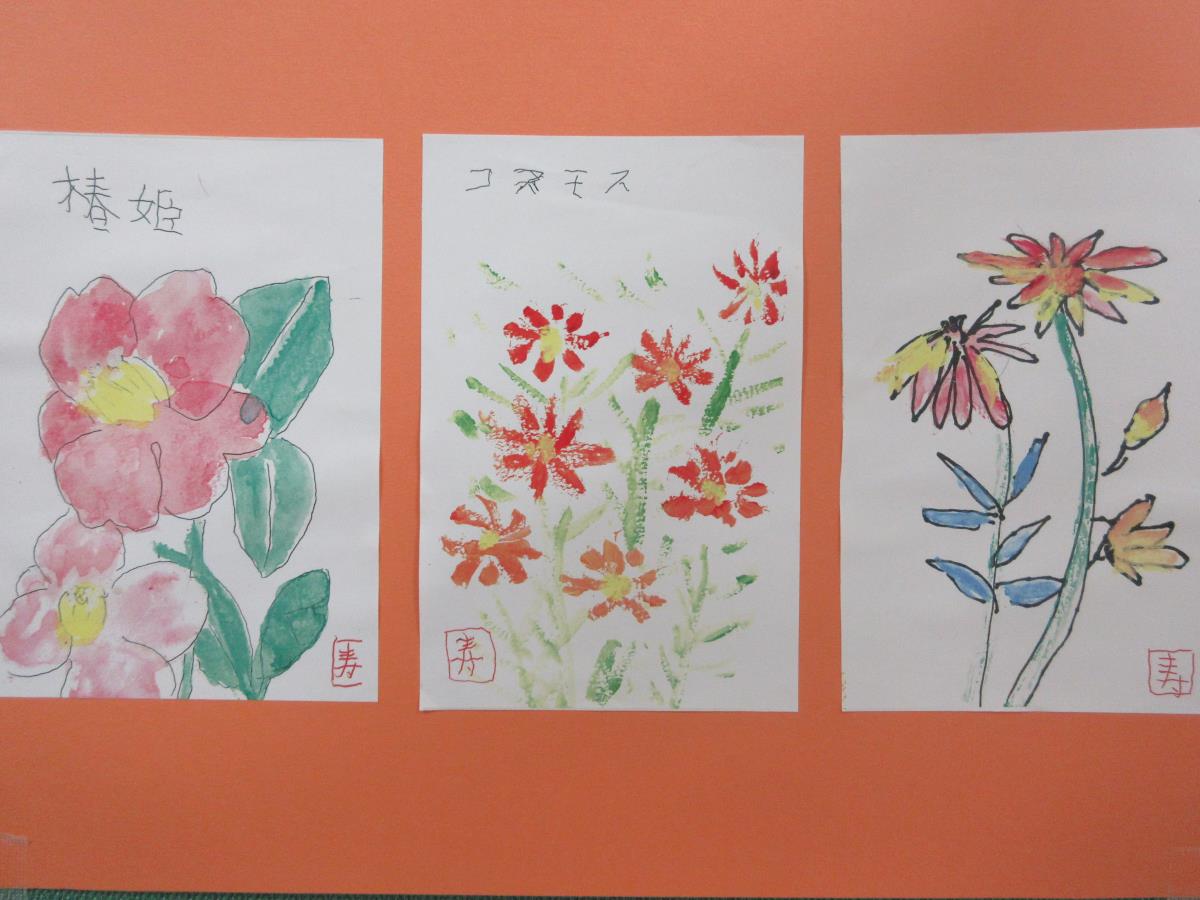

99歳を筆頭に我を忘れて、痛みを忘れて頑張っていただきました。

「楽しかった・久しぶりに張り切っちゃった・よい思い出になったよ」等のお言葉を頂戴しました。

こんなに笑顔の溢れた時間を共有でき、私達も励みとなりました。

先日、病棟内で看護課とリハビリ部合同のレクリエーションを行いました。

コロナやインフルエンザウイルス感染予防をしつつのレクリエーションでしたが、全員の患者様が参加くださり大盛況でした。

どのレクリエーションもリハビリスタッフが患者様1人1人に付き添い、安全に事故のないよう行うことが出来ました。

魚釣りゲーム、もぐら叩きゲーム、芋ほり体験、果物狩り体験、輪投げなどのレクリエーションを1つ1つ行い、全員の患者様が参加賞を頂けて満面の笑みの1日でした。

日ごとに秋が深まってまいります、どうぞお健やかにお過ごしください。

次回は10月22日に当院相談員及び薬剤師から「介護保険とは?」「薬の管理上の注意点」を予定しております。

今回も前回(関節リウマチについて)に続いて、関節リウマチのお話です。

手の指の関節に痛みを感じ、「リウマチかな」と思ったことがある方は多いと思います。私の外来にも、そのような症状で多くの患者さんが来院されています。

しかし、指の関節の痛みを引き起こす疾患は様々です。例えば、加齢や使いすぎにより指の軟骨がすり減ってくる疾患、腱鞘炎、菌が侵入して関節炎を起こす疾患、などなど。また、関節リウマチと親戚のような病気でも指の関節が痛くなることがあります。

他の病気との鑑別をしながら適切な検査を行い、私たちは診断をつけていきます。しかし、検査をしても診断がつかないケースは結構多くあります。病院に行っても「検査では異常ありません。」と言われ、「それなら何なのだろう?」と思った方もいらっしゃると思います。

関節リウマチに限って言うと、検査で陰性だったけれども、実は関節リウマチだったという患者さんは約20%も存在しています。これは意外と高い数字ではないでしょうか?

そのため、私は関節リウマチが疑われ、検査で異常が見つからなかった場合でも、油断せずに定期的に外来を受診することを勧めています。時間が経ってから関節リウマチとわかることがあるからです。

一度陰性と診断されても、症状が続く方は注意してください。気になる方は木曜日午前中、もしくは土曜日午後に当院では整形外科・リウマチ科の診療を行っていますので御相談ください。

暑さに負けないように艶やかな、アサガオの作品が出来上がりました。

アサガオの色の配置やバランスを考え、スタッフと患者様とで作成いたしました。ホールに展示しており、リハビリ中の患者様や通りすがりに目を引く作品となっております。

夏の疲れが出やすい時節、くれぐれも体調を崩されませぬようご自愛ください。

患者さまが作業療法の時間や余暇を利用してひまわりのオブジェや編み物の作品を作って病棟に飾ってくださいました。まだまだ暑い日が続いてますが、患者さまはリハビリを頑張っています。

今回は「関節リウマチ」についての話をします。

「関節リウマチ」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?手の節々(ふしぶし)が痛い、関節が腫れる、曲がってきてしまう・・どれも正解です。日本では82万人程度の方が関節リウマチにかかっており、女性の方が多いとされています。

昔は「治らない病気」とされていましたが、今はそんなことはありません。治療の発達により薬がいらなくなる、という患者さんもいらっしゃいます。

ただ治療がどんなに発達したといっても、実際は「進行しないように治療を続けている」という患者さんの方が多いです。また、一度関節の変形が起きてしまうと、どんなにいい治療でも元に戻らないことがほとんどです。

このため関節リウマチは、早期に診断し、関節の変形を起こす前、早い時期にしっかりとした治療をすることが大切です。そして仮に関節の変形が起きてしまっていても、その関節がそれ以上悪くならないように、他の関節が悪くならないように、私達リウマチ専門医は患者さんと長いお付き合いをしながら治療をしていきます。

当院では、木曜日の午前中と土曜日の午後に、「整形外科・リウマチ科」の外来を開いております。なかなか平日は仕事が休めないので、受診できない、リウマチの家族を病院に連れていくことができない、という理由で、土曜日午後に受診される方も多くいらっしゃいます。もしリウマチについて、ご不明点等ありましたら、当院外来で御相談ください。

本人からのコメント

実験や解析のスキルを身に付ける時間を確保しつつ、臨床での理学療法士としての学びを積み重ねたいと思い、当院の大学院通学支援制度を活用させて頂きました。臨床での取り組みから得たヒントを交えた研究成果を報告することができ、結果として掲載誌から評価頂くことに繋がりました。これまでご支援頂いた皆様に感謝申し上げるとともに、次報をお知らせできるよう、臨床と研究活動に今後も励みたいと思います。

参考

本研究成果は、2023年6月28日に「International Journal of Industrial Ergonomics」誌に掲載されました。

Skill-level based examination of forearm muscle activation associated with efficient wrist and finger movements during typing

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016981412300063X

プレスリリース(日本語)

異なるタイピングスキルにおけるタイピング中の効率的な手指運動に関わる前腕筋活動の検証

https://research-er.jp/articles/view/123956

筆頭著者

伊藤貴紀(Takanori Ito)

Graduate School of Health, Medicine, and Welfare, Saitama Prefectural University, Saitama, Japan

Department of Rehabilitation, Kawagoe Rehabilitation Hospital, Saitama, Japan

e-mail; 2391002b@spu.ac.jp

researchmap; https://researchmap.jp/takanori_ito

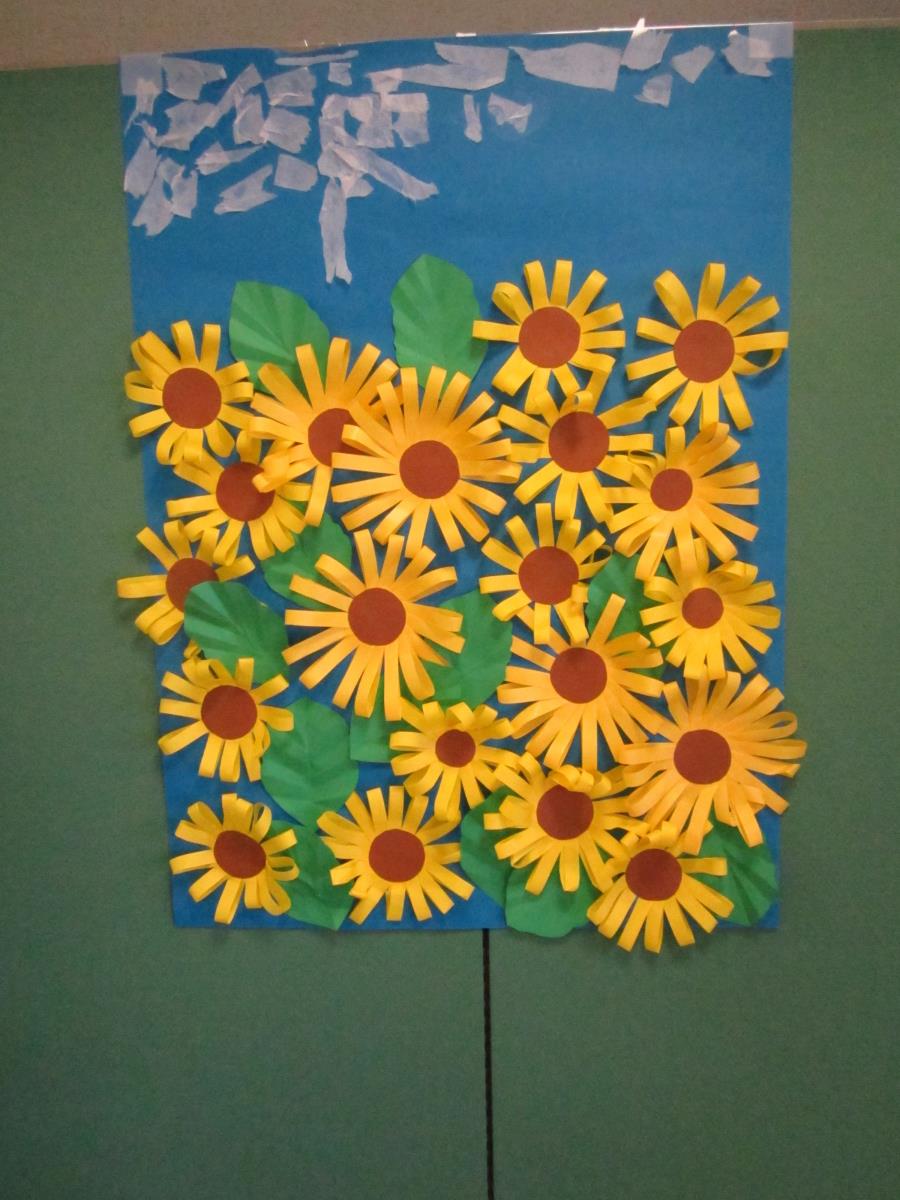

川越リハビリテーション病院3階病棟看護課です。

真夏の日差しが照りつける中、ヒマワリが空を仰いでおります。

3階病棟でも暑さに負けないくらい、素敵なヒマワリが咲き誇りました。

患者様と1つ1つ丁寧に作成した作品です。暑さにも負けないようにと言いながら作成に意欲を燃やしておりました。

残暑厳しき折、皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。

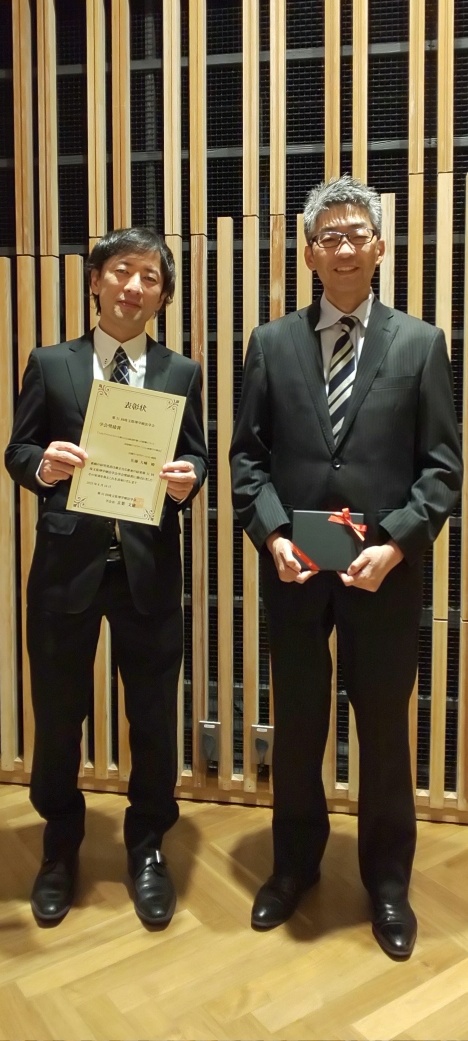

6月18日(日)にウエスタ川越で開催された、埼玉県理学療法士会総会後の表彰式に於いて、当院リハビリテーション部スタッフ2名が表彰されました。

1名は1月に行われた、第31回埼玉県理学療法学会に於いて学会奨励賞を受賞した理学療法士の佐藤大輔です。演題名は『ADLアセスメントシート導入による転倒件数への影響について~回復期リハビリテーション病棟での検討』で、当院独自のADLアセスメントシートの効果を検証した研究です。ADLアセスメントシートを導入した結果、以前と比べて転倒件数が約50%減少しました。院内でのこういった取り組みが評価していただけたことは大変喜ばしく思います。

もう1名は、令和4年度公衆衛生事業功労者 知事表彰を受賞した理学療法士の本宮光信です。埼玉県理学療法士会での財務局会費管理部長、財務局長、財政基盤検討委員長を歴任し、長年にわたり埼玉県理学療法士会の運営の基盤を支えてきたこと、また川越市介護給付費等支給審査会委員を務める等、県民への貢献活動を長年行ってきたことを評価していただきました。

引き続き、微力ではありますが地域の皆さまの「元気」を支える存在であり続けるよう精進したいと思います。

当日は2家族、3名様が参加してくださり、摂食嚥下障害について動画や資料を用いて症状や対応などについてご説明いたしました。また実際にトロミ水分の作り方の実演や、3種類のトロミのついた水分を見ていただき、どの程度のトロミがつくのか混ぜて確認する体験もしていただきました。

参加いただいたご家族様からは、『有意義な時間をありがとうございます。大変参考になりました。』等の感想をいただいております。

参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

内容としては①着替え ②トイレ ③車いす の介助方法について、資料と実技練習を交えて行いました!

合計10名のご家族様に参加していただき、それぞれの動作の注意ポイントやコツを一緒に学びました!

スタッフは2階・3階・4階病棟のそれぞれから参加しているので、個別の相談会のようなこともできました!

次回に向けてまた準備を進めていきたいと思います!

当日は、12名のご家族様に参加していただき、ベッド上での寝返りと起き上がり、車いすとベッド間の乗り移り動作を介助する側とされる側の両方を体験していただきました。

ご参加いただいたご家族様からは、「分かりやすかった」、「力のかけ方が分かった」、「介助を受ける側の体験もできて良かった」等のご意見を数多くいただいております。

今回は約50分間で行いましたが、少し時間が短かったとのご意見もいただきましたので、今後は参加人数によって調整できればと思います。

参加していただいた皆さま、ありがとうございました。

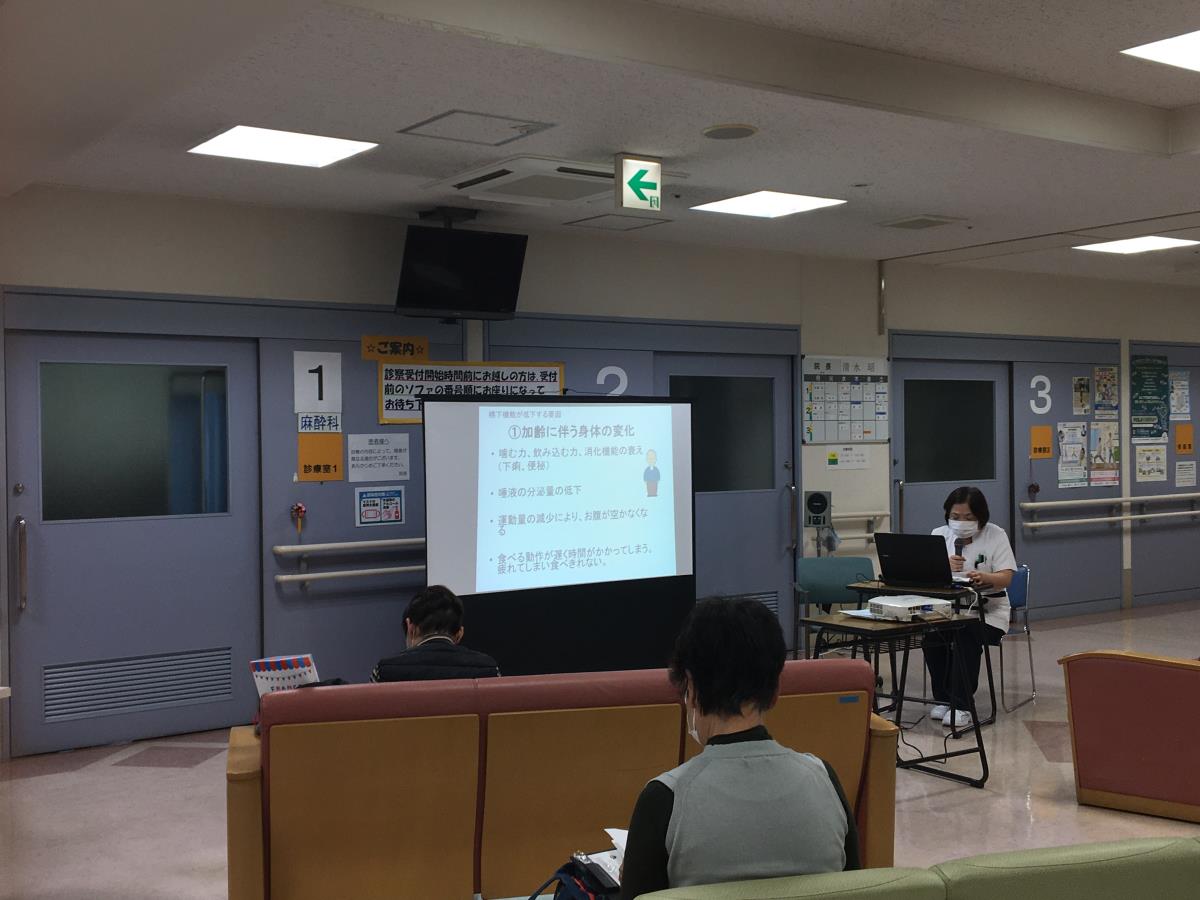

「薬の管理上の注意点」を当院薬剤室より特に脳卒中に対しての薬を取り上げ、食材との飲み合わせや飲み忘れてしまった時はどのような対応をしたらよいか、また飲んでいる薬について医師に相談するタイミング等説明をいたしました。

「介護保険とは?」では医療福祉相談室と居宅介護支援事業所より介護保険の法的な説明と介護保険申請の流れ、認定結果通知がどのくらいかかるかの目安の説明と介護認定後にどのようなサービスが受けられるかの説明をいたしました。

参加されたご家族さまは熱心に説明を聞いており、質問も多くいただきました。ご家族の関心の高さをスタッフも感じた一日でした。

ご家族様からは難しい内容であったが話を聞けて良かったとのご意見をいただきました。

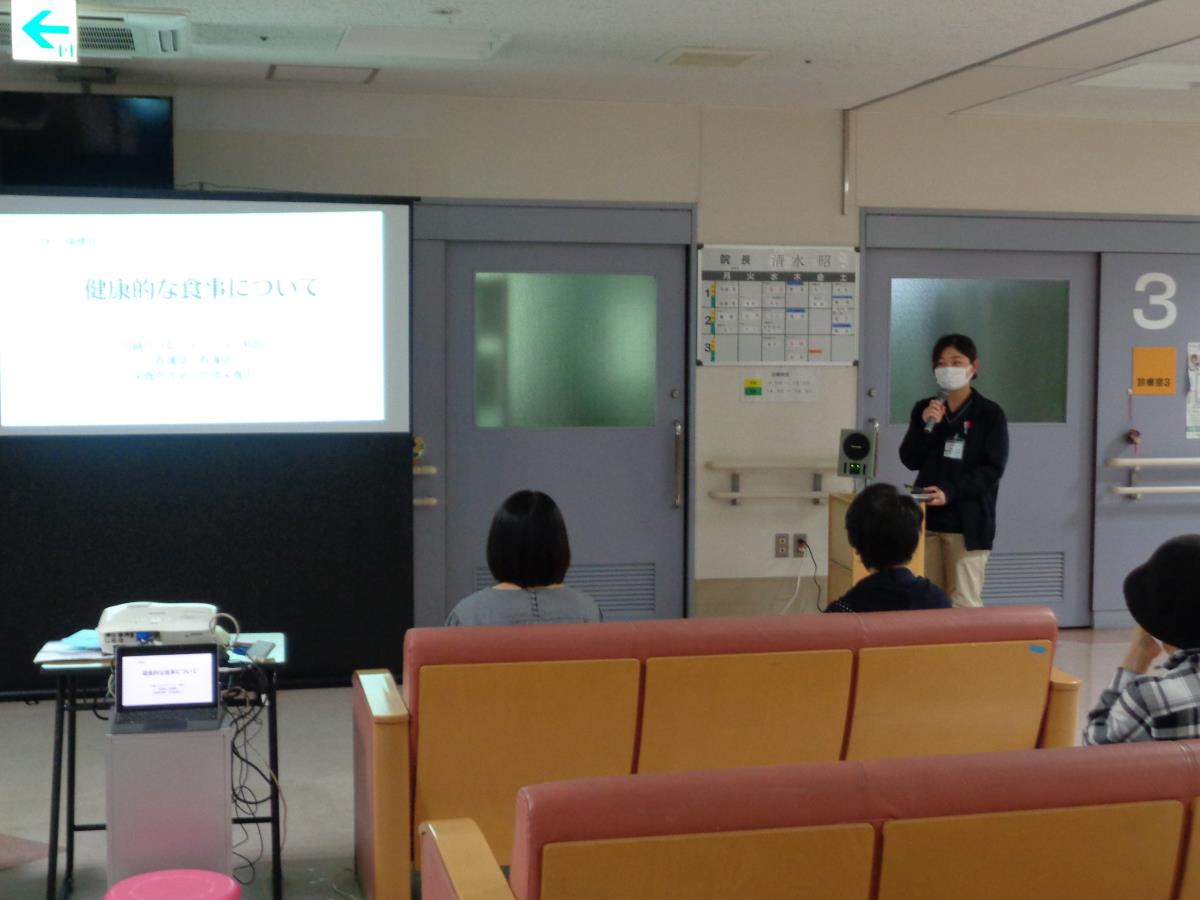

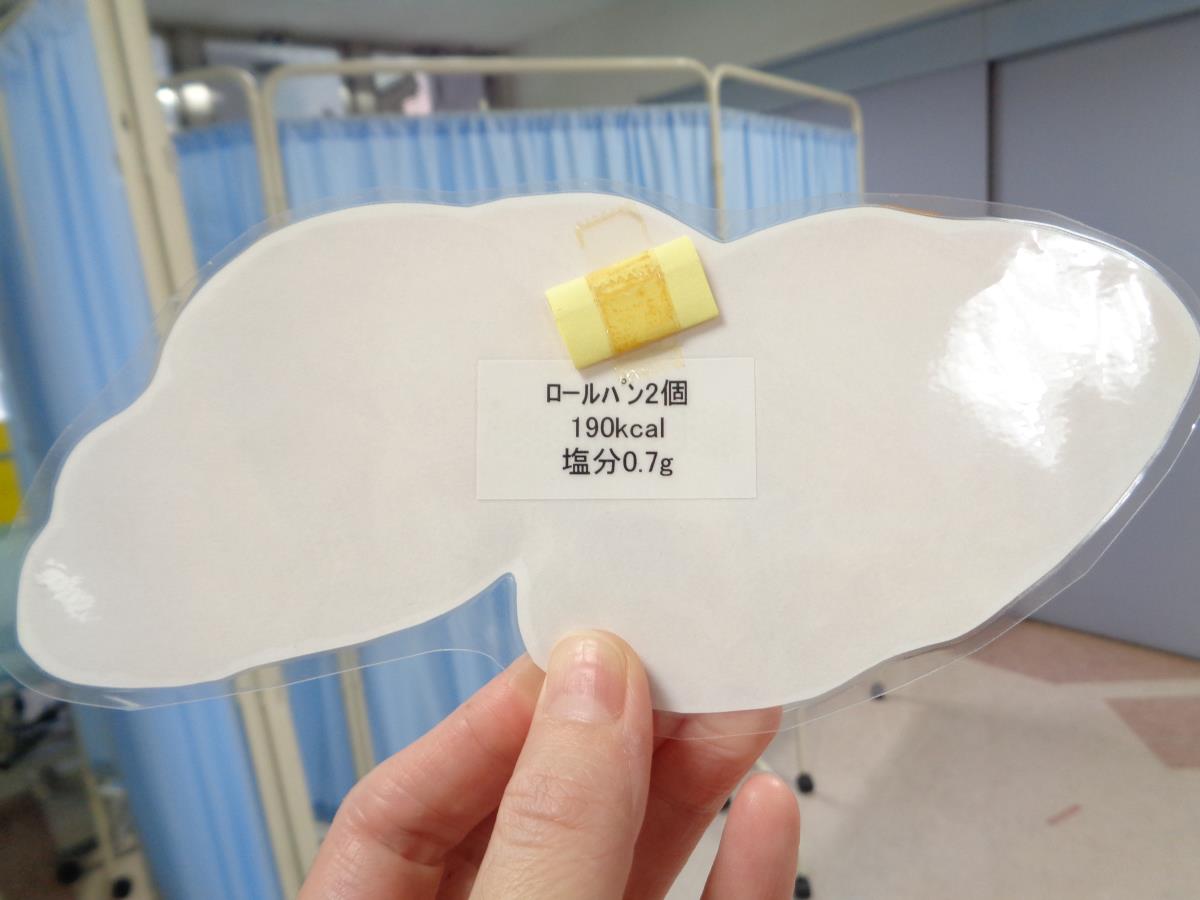

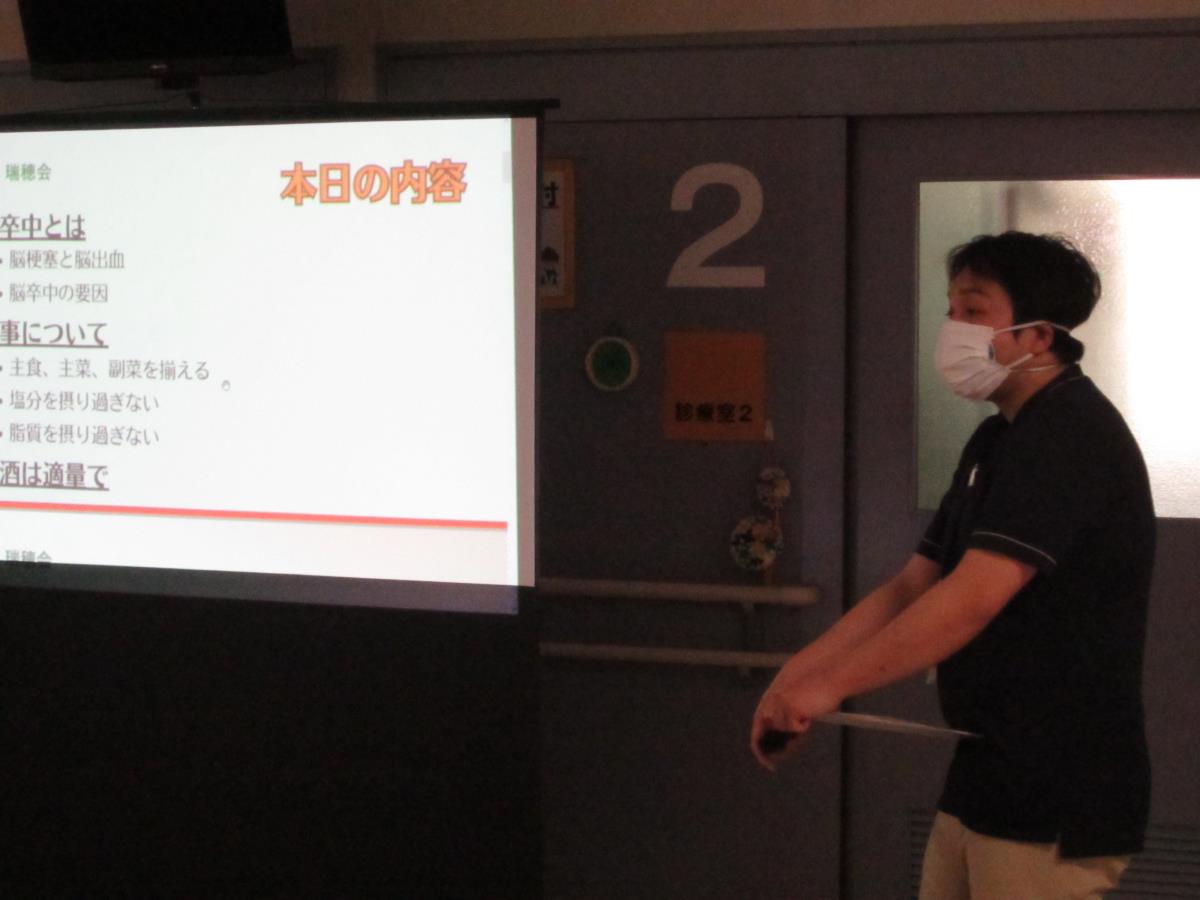

この度、5月21日(日)にお当院の管理栄養士と看護師が「脳卒中と食事の関係」、制限のある方でも美味しく食事をする工夫・コツを説明させて頂きました。

参加者は4名と少ない中、どの方からも積極的に質問が飛び交い、勉強熱心な会となりました。

次回は5月28日(日)当院薬剤師から「薬の管理上の注意点」、当院医療相談員・居宅介護支援事業所ケアマネから「介護保険とは」をお話しさせていただきます。

当院に入院患者家族関係者以外の方でも参加は可能ですので、奮ってご参加ください。当日参加も可能です、料金もかかりませんので興味がある方はお待ちしております。

当日は肌寒い雨の降る中でしたが、足を運んで頂きありがとうございました。

小規模の開催となりましたが、講師の小田嶋先生と参加頂いた方が気軽にお話しできるような雰囲気でした。

次回は5月21日(日)栄養課による「脳卒中と食事の関係」を予定しています。

毎年5月5日はこどもの日。

内閣府の資料によると、こどもの日には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」という意味があると説明されています。

「こどもの日」という名前から、子どもの成長を祝う日として認識していた先生も多いかもしれませんが、子どもの幸せを願うだけでなく、お母さんに感謝をするという意味も込められていたのですね。

5月5日は「端午の節句」と呼ばれ、古くは男の子を祝う行事だったと言われています。

古代中国で行われていた邪気払いの行事が日本に伝わり、奈良時代頃に宮中行事として行われるようになったようです。

そして端午の節句が親しまれるようになると、江戸時代には5月5日が徳川幕府の式日(儀式を行う日)として定められたと伝えられています。

端午の節句で使われていた「菖蒲」が「尚武」、つまり武を尊ぶという武士の言葉に似ていることから、男の子の行事になったようです。そのため現在でも、こどもの日は”男の子のための日”というイメージが残っているのかもしれません。

かぶとや五月人形を飾る理由

こどもの日にかぶとや五月人形などを飾るのには、もともと将軍が男の子の誕生をお祝いして武具を飾っていたことに由来していると言われています。

武将にとって、かぶとや鎧は身を守るための大事な装備でした。そのため、五月人形には「わが子を守ってくれるように」という親の願いが込められていると伝えられています。

つまり、子どもが病気や事故などの災を逃れ、力強く成長することを祈って飾るようになったのですね。

鯉のぼりを飾る理由

江戸時代、将軍の家に男の子が誕生した際に、世継ぎとなる男の子の誕生を祝してのぼりを掲げていたことが鯉のぼりのはじまりと言われています。

しかし庶民は飾ることを禁じられていたため、「登竜門の伝説」で知られる鯉の滝登りをイメージして、鯉の形をしたのぼりをあげるようになったそうです。

ちなみに登竜門の伝説とは、「竜門と呼ばれる急流を昇ることができた鯉は竜になれる」という中国の言い伝えです。この伝説にあやかって、さまざまな困難を突破して立身出世するようにという願いを込めて鯉のぼりを飾るようになったと言われています。

菖蒲湯に入る理由

こどもの日に菖蒲湯に入るのには、端午の節句の行事と深く関係があるようです。

先述したように、古代中国では月初めの厄払い行事として端午の節句が行われていました。

端午の節句は雨季を迎える季節にあたり、病気や災厄が増えると考えられていたようです。そのため、強い香りを放つ菖蒲やよもぎを飾ったりお酒に入れたりして、邪気を払っていたと言われています。

その後、端午の節句に菖蒲を用いる風習が日本に伝わり、平安時代頃には宮中行事のなかで菖蒲を身につけたり飾ったりするようになったそうです。

お風呂に菖蒲を入れる習慣も、端午の節句の風習の一つとして人々の間に浸透していったのですね。

病棟でも今週は、入浴日に合わせて「菖蒲湯」と致しました。どの方も、喜んで下さり、リハビリの疲れも癒せたのではないでしょうか。

入浴後は、菖蒲の作品を作成いたしました。彩り綺麗な菖蒲の作品となりました。

五月晴れの空のように皆様のお気持ちが晴れやかでありますよう、お祈り申し上げます。

春風のさわやかな季節を迎え 皆様お健やかにお過ごしのことと思います。

病棟でも春の心地よい気温を感じながら、芝桜が見事に咲き誇っております。

皆様のご協力得て、とても素敵な作品に仕上がりました。

細かい作業でしたが、根気よく手のリハビリを兼ねての作業に熱心に取り組んでくださいました。

春はなにかと体調を崩しやすい季節でございます。お気をつけください。

皆さんこんにちは。医療法人瑞穂会リハビリテーション部 地域活性化・職能教育サポート部門です。

コロナ禍での外出自粛生活に伴う活動量の低下から、虚弱となり要介護リスクが高まる「コロナフレイル」を防ぐための情報と自宅でも運動が行いやすくするためにyoutubeにて動画を配信しております。

特に脳卒中の方に特化した動画となっております。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYfLCgVHt_ckAmsW-uwrUQUWaIYPZq71

検索では「おうちでリハビリ 瑞穂会」で、出てきます!

活動量を落とさず、来年、再来年の明るい生活に繋げましょう!!