健康・予防に関するお役立ち情報配信

瑞穂会リハビリ・ブログ BLOG

- HOME

- ブログ

今回は小江戸川越の中心地、元町へ出前講座に行ってまいりました。

柔軟性・筋力・バランス・体力、そして自分の状態に応じた行動選択ができる認知機能など。いもっこ体操をしっかり行っていけば、それが転倒予防になるというお話しでまとめました。

一人でも多くの方の健康意識の醸成と行動に移すための応援を引き続き行っていきます。

生きるしあわせ、すべての人に

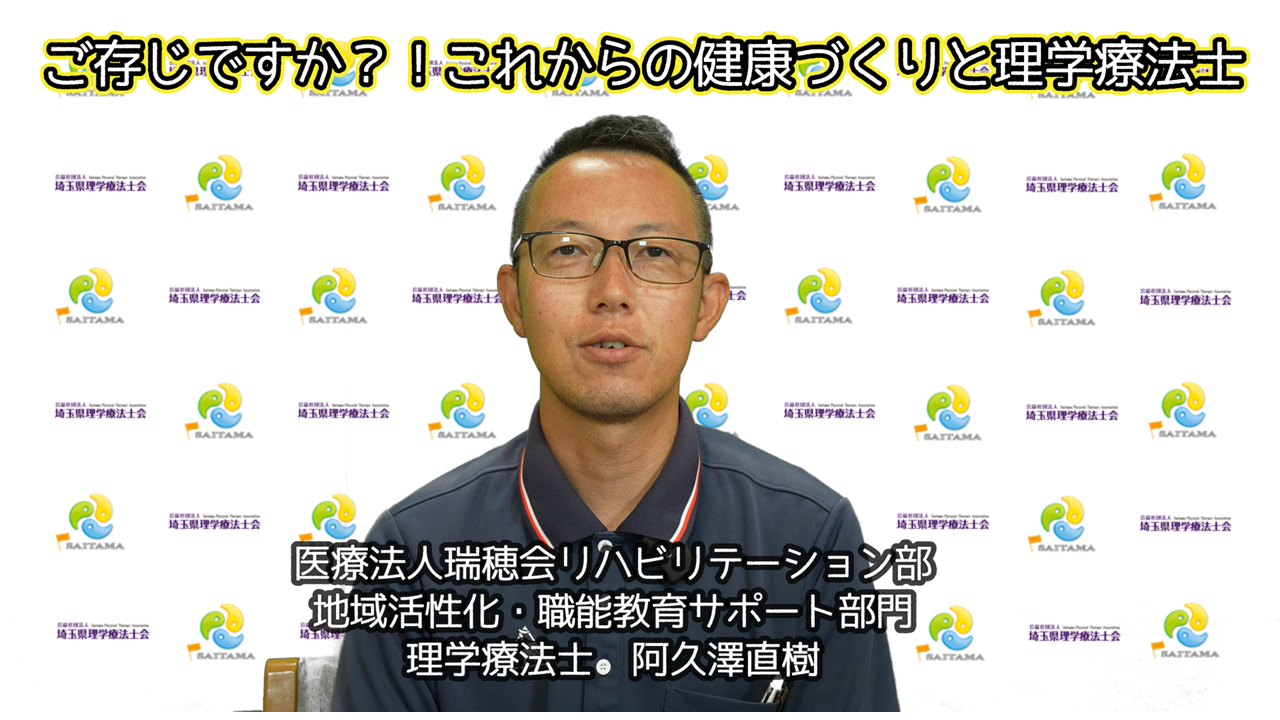

埼玉県理学療法士会 北部ブロック公開講座に協力して参りました!

https://youtube.com/shorts/3hTFO8JruEc?feature=share

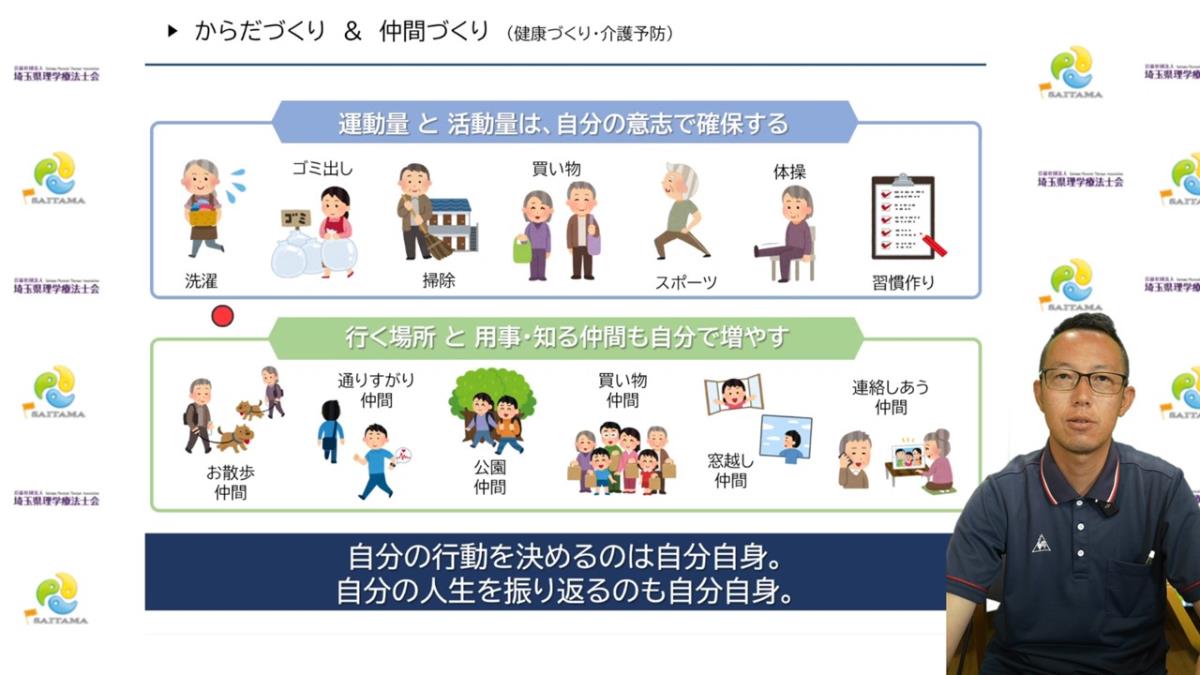

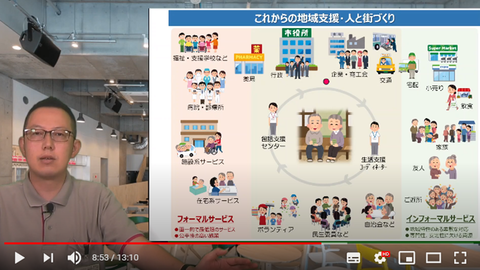

「ご存じですか?!これからの健康づくりと理学療法士」と題し、これからの少子高齢社会というのは具体的にどんな世の中なのか?その中で健康に過ごしていくために必要なことはなにか?

オンライン公開講座でしたので、収録映像の配信と、ライブ中継を交えて行いました。

今後の社会、対象者を理学療法士はどうみているのか?!精一杯お伝えしました。

生きるしあわせ、すべてのひとに!!

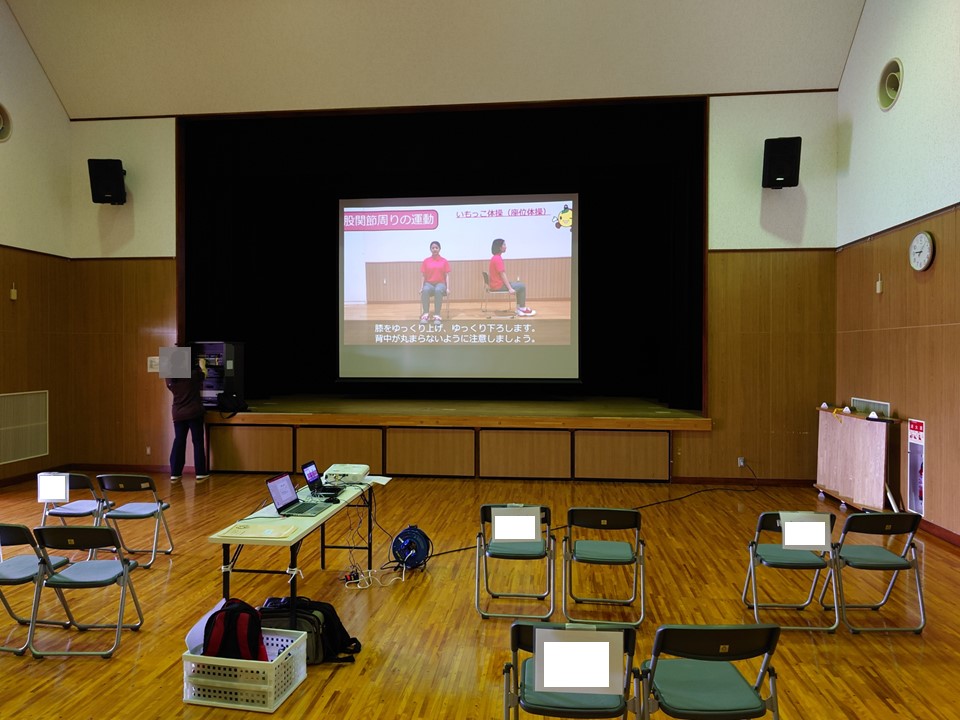

川越市では気軽に運動ができる通いの場、自主グループ活動の中心となるボランティアである「介護予防サポーター養成講座」を実施しております。

瑞穂会リハビリテーション部は平成22年よりこの講座に協力しております。

今年度は、北部ふれあいセンター(包括きた)、東部ふれあいセンター(包括ひがし)、ウエスタ川越(包括みなみ)、高階公民館(包括たかしな)の4会場を担当しております。

川越市の推奨する「いもっこ体操」の指導、住民同士で行うための号令のかけ方、会場設営の仕方、自主グループ活動に向けた準備、情報交換、グループワークを全9回にわたって行っております。

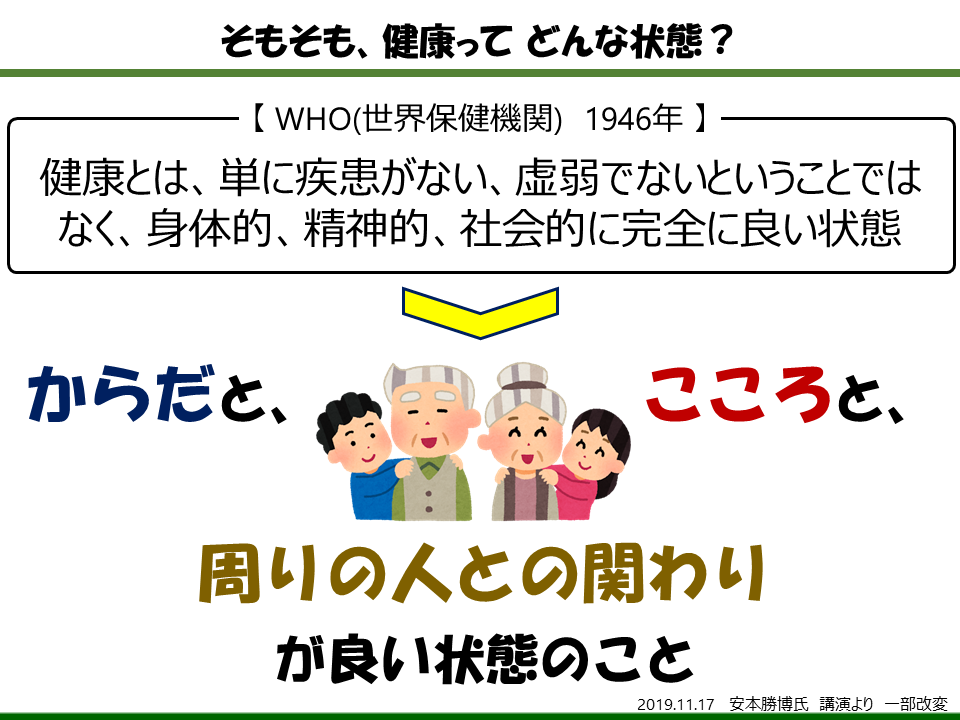

健康とは、からだとこころと周りの人との関わりすべてにおいて満たされている状態をいいます。

まずはご参加された介護予防サポーター養成講座の受講生、そしてその先の多くの地域住民の健康につながる情報提供、交換を行っております。

多くの人に届け!

おうちで、みんなで、いきいきエイジング!!

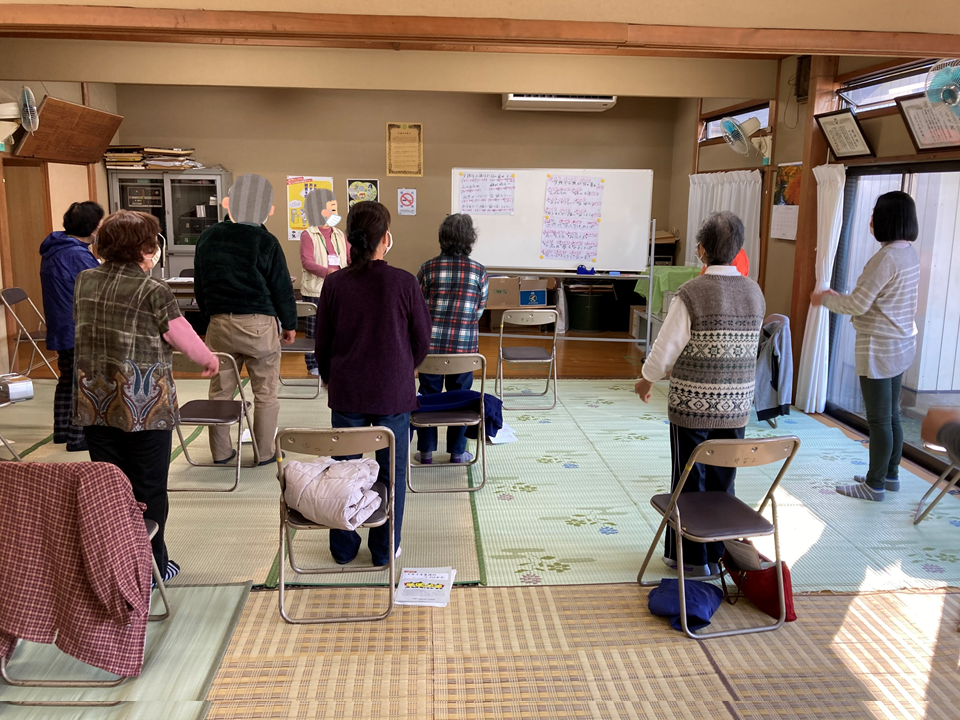

地域では、徐々に新型コロナウィルス感染症の過度な影響がおさまってきており、活動・参加の場が再開しております。

また、5月8日より5類に移行したこともあり、さらに再開するグループが増えてきて、地域づくりに活気が戻ってきました。

このグループはコロナ禍でも活動を継続していたグループで18名がお集まりいただきました。

●握力(全身の体力の指標)

●片脚立位(バランス)

●立ち座りテスト(筋力)

●Timed up & Goテスト(歩行総合力)

の4種目を実施、その目的や結果の解釈、健康づくりについての情報提供を行いました。

私がボランティア養成に関わった方が多く、元気で活動されている姿にこちらがエネルギーをもらい、ご要望いただいた体に負担のかかる高齢者の形態模写を全力で行いました(笑)

私たちが、元気よくいい歳の取り方をする、それが次の世代、社会へつながります。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

川越市で新宿町で行われている「つどい新宿」にて地域活性化のお手伝いをしてきました。

今回のテーマは「何をどうする?健康増進・介護予防」です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

●なぜ、いもっこ体操を行うのか

●なぜ、みんなで行うのがよいのか

誰もが望む健康的な生活。健康の意味を理解し、からだとこころと周囲との関わりを継続的に良くしましょう!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

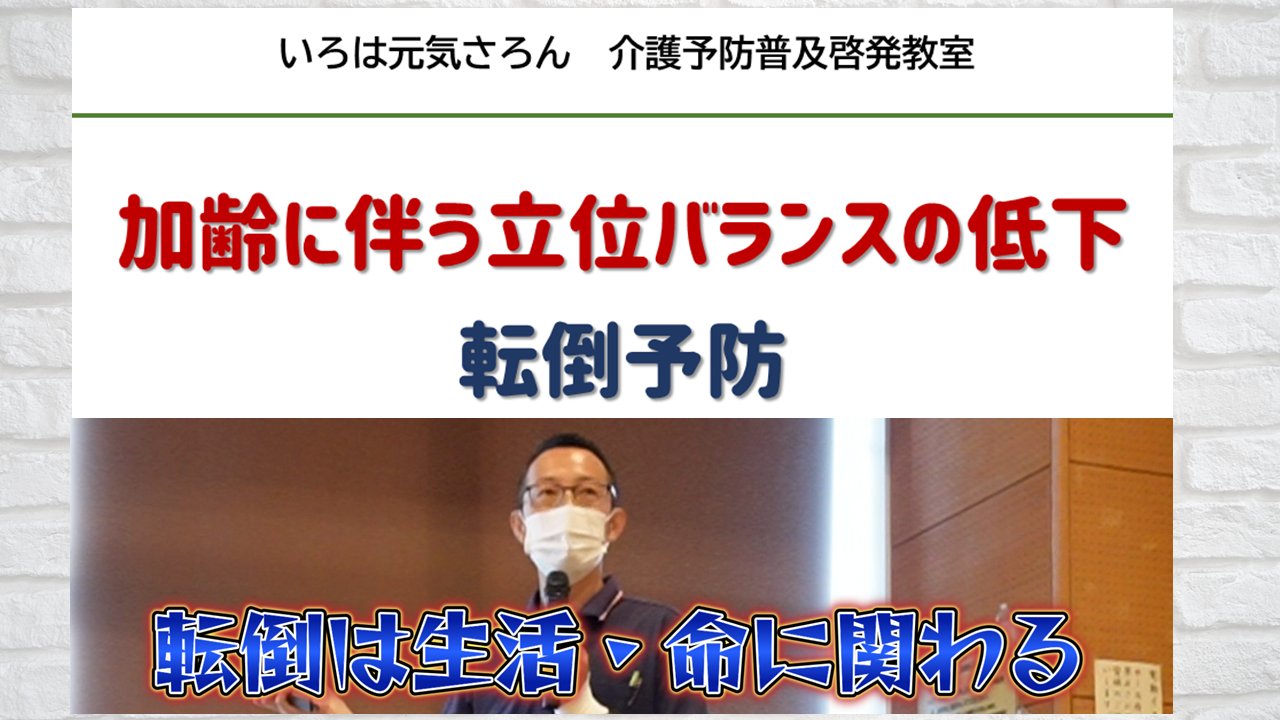

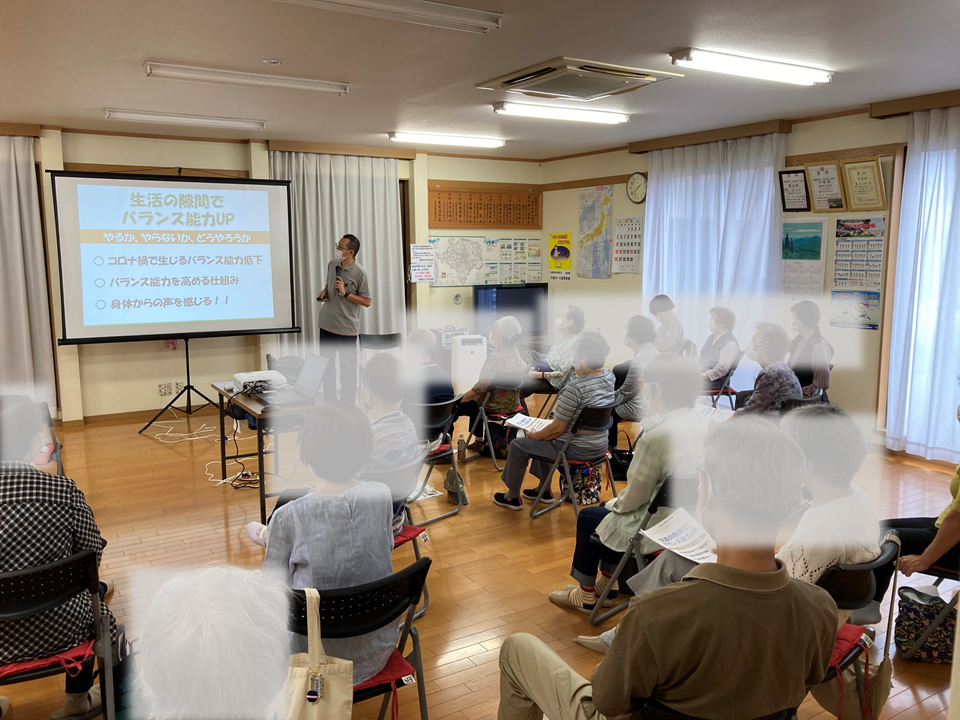

志木市で、健康づくり、介護予防事業を行っている「いろは元気サロン本町」主催、介護予防普及啓発教室での講演を、2022年9月13日(火)に実施しました。

今回のテーマは「加齢に伴う立位バランスの低下、転倒予防です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

●転倒を内側(身体的能力)から予防する

●転倒を外側(環境設定、行動変容)がから予防する

加齢に伴い、身体機能は低下してきます。しかし、経験と知恵は増えていきます。

現在の身体能力での安全な行動を選択できるかがとても大切です。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

川越市では、運動の通いの場(自主グループ)の継続支援として出前講座をご希望に合わせて実施しております。

今回のテーマは「体力測定」です。

川越市包括支援センターよしのの方とともに現地支援してきました!

みなさん、安全に、元気に実施させていただきました。

体力測定項目は

①握力 ②Timed up & Goテスト、③片脚立位、④立ち上がりテスト

①握力は全身の筋力の指標となり、全身の筋力の指標です。

20kg以上を、まずは目指しましょう。

②Timed up & Goテストは、歩行能力の総合能力を

みるものです

③片脚立位は、バランス能力

④立ち上げりテストは30秒間に何回立てるかをみて、筋力、持久力をみています。

放っておけば、知らず知らずのうちに頭で捉えている感覚と実際の身体で感じている感覚にズレが生じ、動作がぎこちなくなってしまいます。

自身の現在の能力を知り、必要な運動が選択できるようにしましょう。

また、生活リズムを整えることも非常に大切です。自分の生活を振り返ってみましょう。ワンポイントとしては、昼食の時間を固定してみることです。それにより、前後のスケジュールも概ね決まってきますし、リズムが安定することで、体内時計や自律神経にもよい影響を与えるでしょう。

今を知り、今後を前向きに考えるための体力測定、また次回頑張りましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

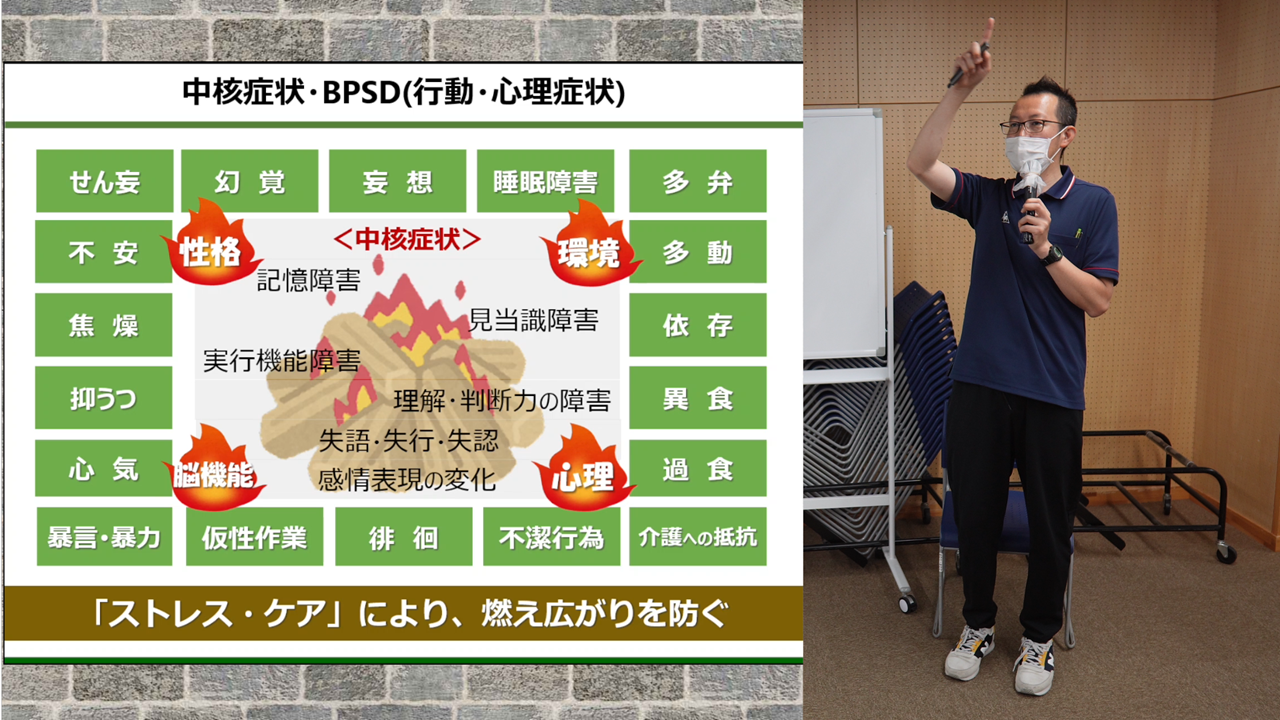

志木市で、いろは元気サロン、介護老人保健施設 志木瑞穂の里、特別養護老人ホーム 志木瑞穂の森が日頃お世話になっている志木市高齢者あんしん相談センター せせらぎさんより、フレイル予防教室のご依頼をいただきましたので、2022年5月31日(火)にお邪魔させていただきました。※だいぶ経ってしまいました汗

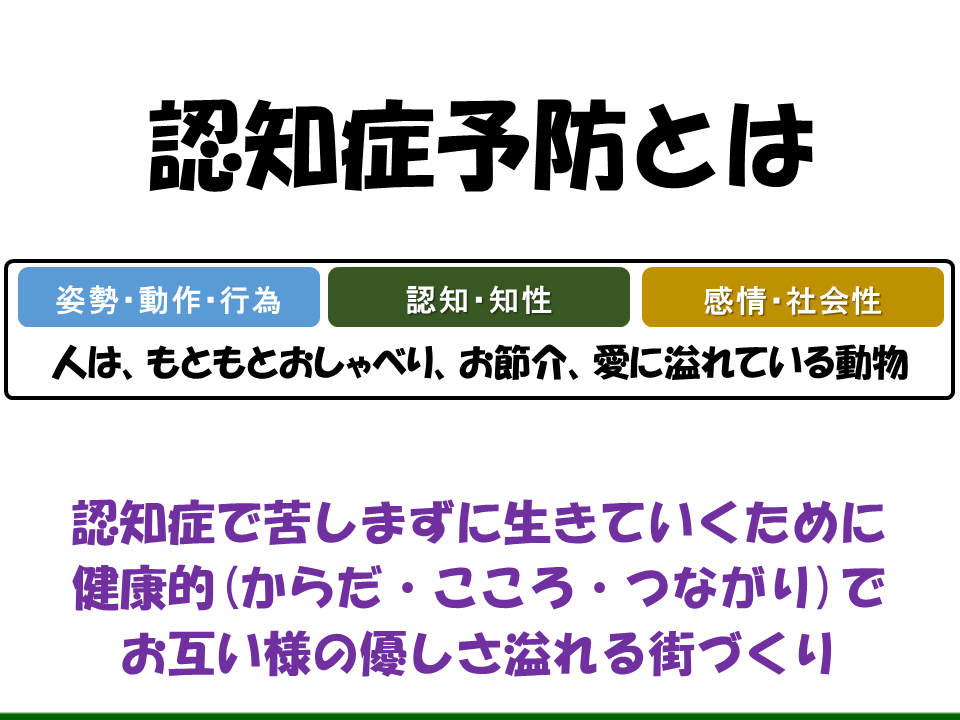

今回のテーマは「認知症予防を正しく理解・健康的な生活の継続」です。下記動画を是非ご覧下さい!

今回の事業は6回シリーズで行われ、ヨガの先生や折り紙、作品づくりなども入っていました。当法人では第1回と第4回を担当し、フレイルについての概要と認知的フレイル(認知症への対処と予防)について情報提供しております。

認知症問わず、暮らしやすい街づくり、人づくりをすることが答えです。

今から、普段から、優しく、微笑んで暮らしていきましょう!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

暑い夏が始まりましたけど、地域の皆さん、がんばっていますよ。

換気を行いながら、消毒や体調確認を行いながら、社会参加・交流の場を継続しています!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

志木市で、いろは元気サロン、介護老人保健施設 志木瑞穂の里、特別養護老人ホーム 志木瑞穂の森が日頃お世話になっている志木市高齢者あんしん相談センター せせらぎさんより、フレイル予防教室のご依頼をいただきましたので、2022年5月10日(火)にお邪魔させていただきました。

今回のテーマは「第1部フレイル対策、基本の運動」です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

フレイルという言葉に聞きなじみはないかもしれませんが、加齢や運動不足に伴って虚弱になっている状態を指す言葉であり、ほぼ全員が対象者であるという認識で良いと考えます。

そして、対策は特別なものではなく、健康づくりを多面的に行うことです。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

志木市で、いろは元気サロン、介護老人保健施設 志木瑞穂の里、特別養護老人ホーム 志木瑞穂の森が日頃お世話になっている志木市高齢者安心相談センター ブロンさんより、自立支援教室のご依頼をいただきましたので、2022年4月5日(火)にお邪魔させていただきました。

今回のテーマは「生活の隙間で転倒予防」です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

運動の目安は、疲れるまで!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

いろは元気サロンでは介護予防普及啓発教室として地域の方へ健康増進・介護予防のための情報を発信しております。

今回のテーマは「志木の街を歩いて元気になろう!!」です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

今回のテーマは「志木小学校、志木市役所、細田学園からのルート案内」です。

場所がわからないという声も少しありましたので、製作しました。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

皆さん、いろは元気サロンへ行ってみよう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

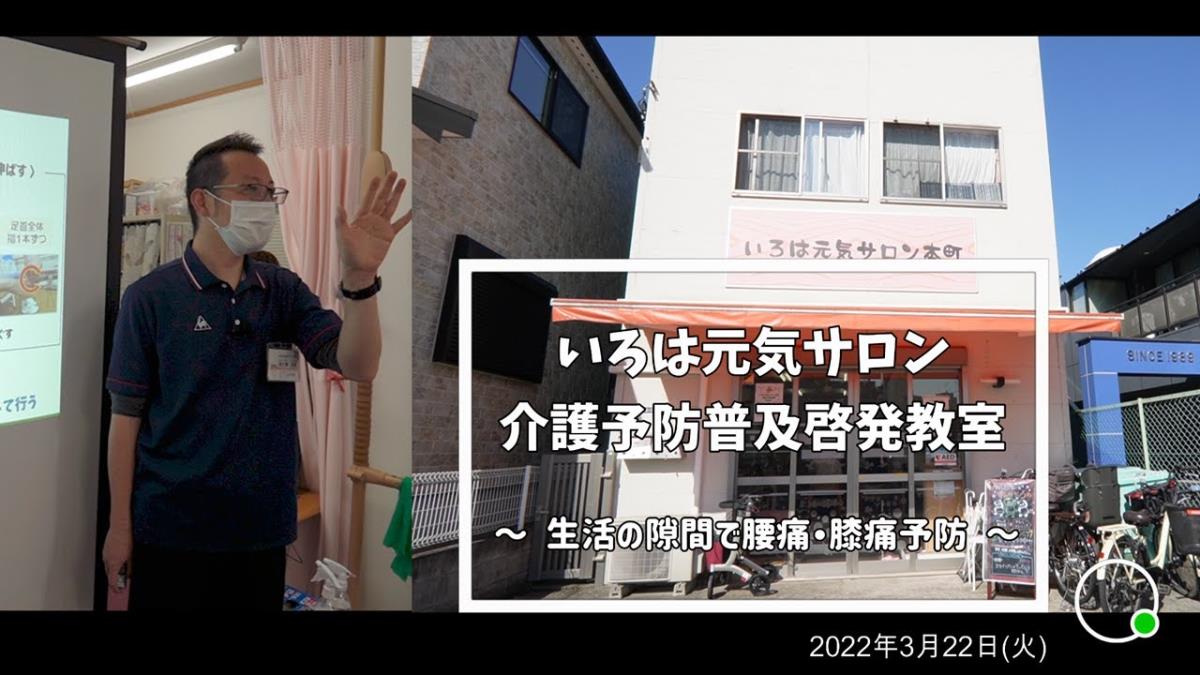

昨年10月より、社会福祉法人さくら瑞穂会と【いろは元気サロン(志木市)】が協力関係となり、医療法人瑞穂会からも出向で理学療法士が関わっております。

いろは元気サロンでは介護予防普及啓発教室として地域の方へ健康増進・介護予防のための情報を発信しております。

今回のテーマは「生活の隙間で腰痛・膝痛予防」です。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

コロナ禍では、これまでの何倍も”自分の意思”が大切です。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

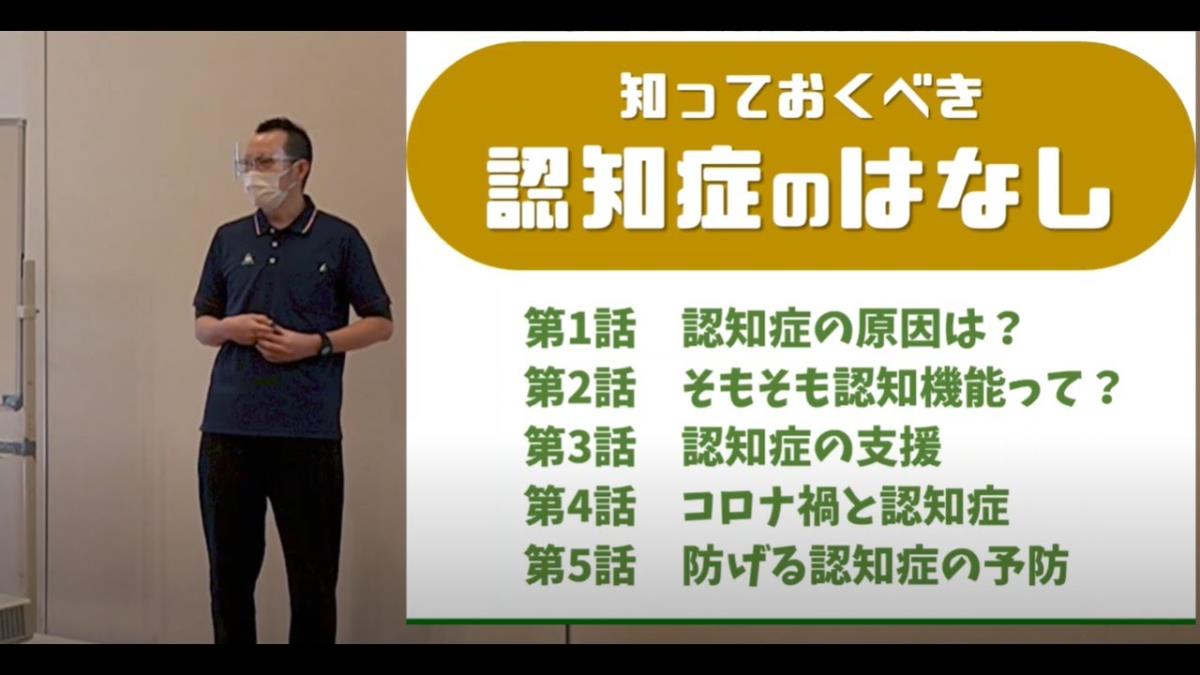

昨年10月より、社会福祉法人さくら瑞穂会と【いろは元気サロン(志木市)】が協力関係となり、医療法人瑞穂会からも出向で理学療法士が関わっております。

いろは元気サロンでは介護予防を目的とした通所トレーニング、訪問トレーニングに加えて地域の方向けに介護予防普及啓発教室を行っております。

その一環として「知っておくべき認知症の話」の教室を行ってきました。

右の画像をクリックしていただくと

当日の講演がご覧になれます→→→

ひとりひとりが辛抱強く

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

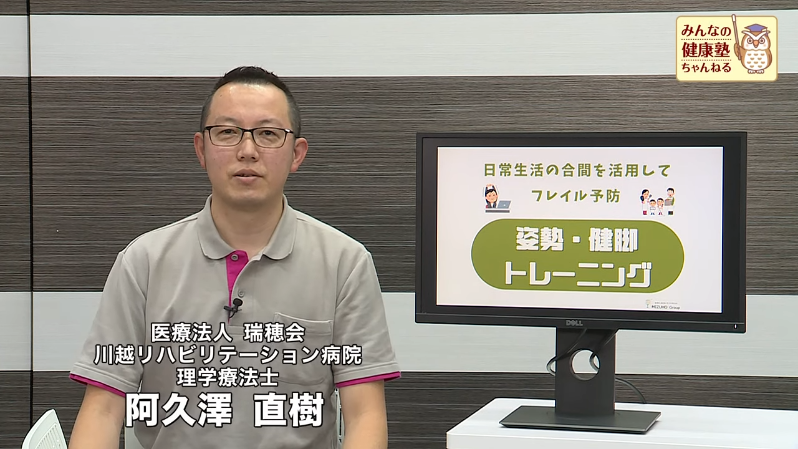

以前、撮影の報告をし、公開予告させていただいていた動画が「みんなの健康塾ちゃんねる」にて公開されております。

以下の画像をクリックするとyoutubeへジャンプしますので、是非ご覧下さい!!

この瑞穂会リハちゃんねるでも、地域の皆様に必要とされるような情報発信ができるように努力して参りますので今後とも何卒宜しくお願い致します。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

本日は川越市の介護予防事業・運動サークル継続支援 出前講座を担当してまいりました。

テーマは「やっぱりすごい!いもっこ体操」です。

老人会の活動も盛んな地域ですので、参加者同士が普段から声を掛け合っており、雰囲気の良さをとても強く感じました。

冒頭、コロナ禍における要介護リスクについて、説明したのち、運動を行うことの意義について、身体的側面(筋力、高血圧、血糖コントロール)、認知・精神的側面(認知機能、孤立を防ぐなど)へ期待される効果について説明しました。

県内の感染状況の悪化の中ですので、通常より手短に大切なことをお伝えしております。

大切なのは「心身の不活動を予防すること」「自分なりの量、種類、タイミングを考えること」

どんなに良いとされていることでも、自分に合っていなければ違和感であり、ストレスです。自分なりに調整することで、自分の体調を理解することができ、見合った行動を選択できるようになります。楽なことを選ぶのではありません、自分がちょっと頑張ってできるレベルです。

感染状況が深刻になればなるほど、通いの場を開催しにくくなります。それで大きく影響を受けるのは認知・心理的側面です。

例え、一定期間通いの場が出来なくても、同じ時間に自宅で体操を行ったり、お互いを確認し合ったり、元気でいる方法はたくさんあります。

そして、笑顔で愛想よく挨拶を交わすこと。

笑う門には福来るです。ちょっと大変なことなら、思い切って頑張ろう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

近況報告です。

昨日、当院の連携医療機関である”埼玉石心会病院”さんが公開している「みんなの健康塾チャンネル」とのコラボ動画撮影に行ってきました。

今回は連携医療機関シリーズ第3弾として、当院の紹介とフレイル予防に関する内容です。

当院の紹介動画は、先月当院に撮影にお越しいただきました。当院の名物である

「富士山」

も、キレイに撮ることができました。日程調整いただき感謝です。

清水院長の挨拶、ナレーションから始まるのですが、院長はほぼ1発撮りでOK連発!

さすがの一言に尽きます!

撮影方法、機材、編集方法など教えていただいたので、今後、医療法人瑞穂会の

他施設のPR動画などの製作に活かせそうです。

埼玉石心会病院さんは

「断らない医療」「患者主体の医療」「地域に根差し地域に貢献する医療」を実践

されており所在地の狭山市以外、当院の所在地である川越地域の方も多く入院、通院

されています。

【埼玉石心会病院HP】 https://saitama-sekishinkai.jp

そして病院がつくった健康情報サイトが「みんなの健康塾ちゃんねる」です。

埼玉地区 https://saitama-sekishinkai.jp/kenkoujyukuch/

今回、ポケット版2022年新春号の1部として協力させていただました。

「日常生活の合間を活用してフレイル予防」と題して、

”姿勢改善と健脚トレーニング”について紹介しております。

瑞穂会リハちゃんねるでの動画の内容をミックス編成した内容となっていますが、

撮影&編集チームに”狭山ケーブルテレビ”さんが入っているため、

仕上がりは雲泥の差が出ると思います(汗)

私たちは法人内の努力と地域の皆様との連携を大切に、本年も社会に貢献できるよう尽力します!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

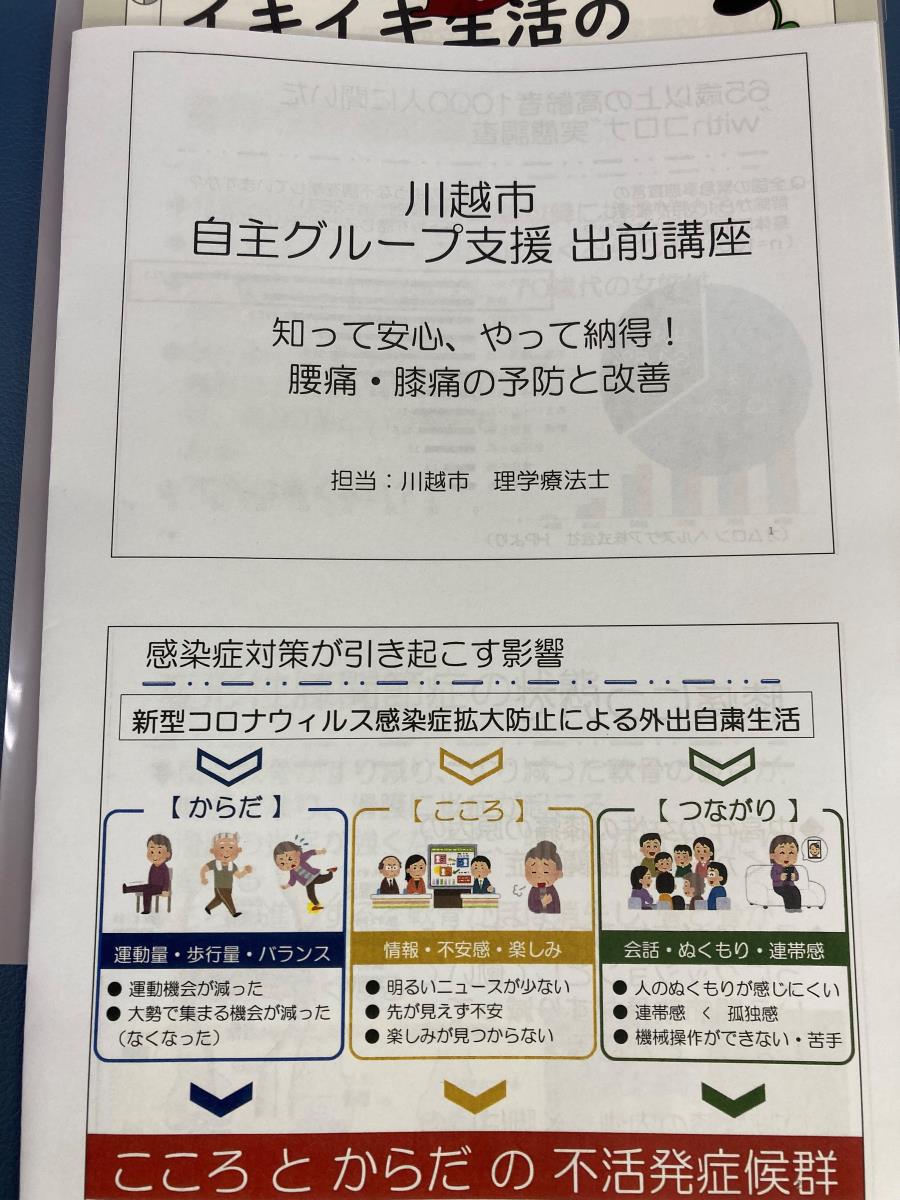

本日は川越市の介護予防事業・運動サークル継続支援 出前講座を担当してまいりました。

テーマは「知って安心・やって納得!腰痛・膝痛の予防と対策」です。

冒頭、コロナ禍における要介護リスクについて、健康について、痛みについての最新知見についてお伝えした後、膝痛への対策、腰痛への対策についてお話しています。

今日の私の講演は

クリスマスプレゼントになるように

との紹介を受けましたので、一つひとつ、一人ひとりに届くよう丁寧に気持ちと情報をお配りいたしました!

右の写真は介護予防サポーターさんが作ったサンタさん。お土産に頂きました。どうやらサンタさんは

介護予防サポーターさんだったようです(笑)

一足早い、メリークリスマス!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

本日は川越市の介護予防事業・運動サークル継続支援 出前講座を担当してまいりました。

テーマは「知って安心・やって納得!腰痛・膝痛の予防と対策」です。

コロナ禍で一時的に休止していた通いの場も感染対策をしっかり行いながら

再開しております。

出前講座では、体操サークルを継続していくにあたり出てくる腰痛や膝痛、

転倒予防など振り返りや新たな情報提供を行っています。

こちらのグループは老人会を主体として活動されております。さらに出前講座では普段参加されていない方も募集し、運動機会、習慣を得るチャンスとなる情報を提供されています。

本日は冒頭、コロナ禍での健康不安、不安感情と疼痛との関係などについてお伝えしたのち、膝痛予防、腰痛予防についてお伝えしました!!

結論としては、

① じっとしている時間を減らし、からだを動かして、脳に自分の身体の状態を教えてあげる。

② 自分の日常生活の中での行動を確認し、膝や腰に負担をかけていないか確認する。解決方法を前向きに楽しむくらいで考える。

③ 社会とのつながりは積極的に守る。

以上です。幸せな生活をどう捉えるかは、自分ですからね。

講義後には何人もの方が、自分なりの健康法を教えに来てくれました。どれも素敵な健康法でしたよ!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

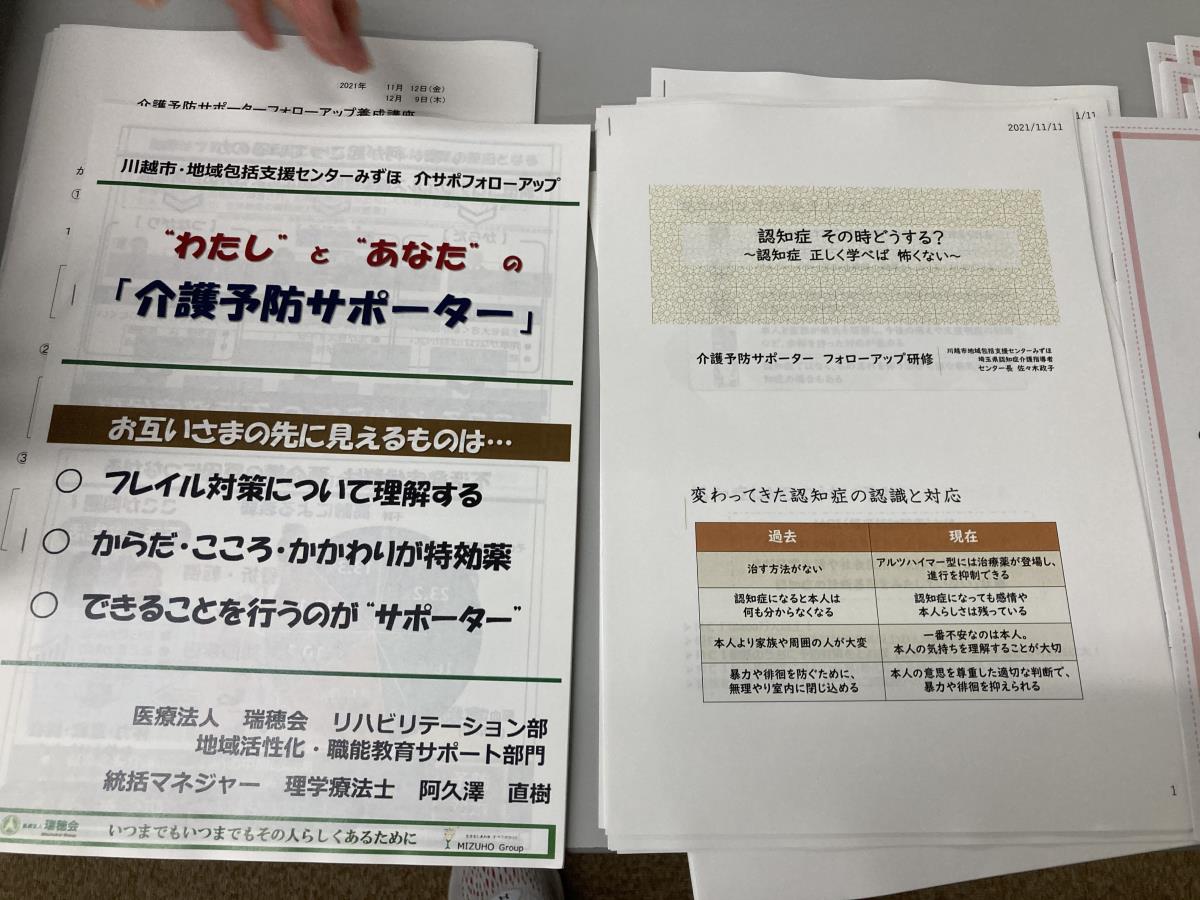

本日は川越市地域包括支援センターみずほ(福原支会、第11支会)のスタッフと一緒に「介護予防サポーターフォローアップ研修」に行ってきました。

会の前半は、包括支援センター”認知症地域支援推進員”から

認知症に関する情報提供(講義)の中では、

・物忘れと考えるより、物覚えが悪いと捉えると良い。

・自分の求める生き方など、前向きに普段から伝える。

・認知症の人達は感情的にとても不安な状態で、それは本人もわかる。

・本人のわかる言葉、世界観で接することで不安は和らぐ。

など、認知症ケアに長く携わっているからこその情報を提供していただきました。

後半は理学療法士が担当し、フレイルについて、コロナ禍での影響、健康的な

生活を目指してなどについてお話をし、サポーターさん自身にも考えてもらい、

発表していただきました。

人それぞれ、いろんな社会貢献の方法があり、すべてを尊重させていただきました。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

本日は川越市地域包括支援センターみずほ(福原支会、第11支会)のスタッフと一緒に「運動の通いの場」再開支援に行ってきました。

目の体操、舌の体操、お口の体操の後、川越市で推奨している「いもっこ体操」の

ポイントを復習。

いもっこ体操で、一番大切なことは?と、問うと

「続けること!」

と100点の答えを、苦笑いしながらしてくれました(笑)

その後は再度介サポさんに進行をお返しし、

リズム体操を行って終了しました。

自分たちで工夫して行っている体操だったのですが、

転倒予防、誤嚥性肺炎予防、脳トレという要素をしっかり含めていたので、

素晴らしいことですと解説も付け加えました。

自分の生活と人生を守れるのは自分だけ。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

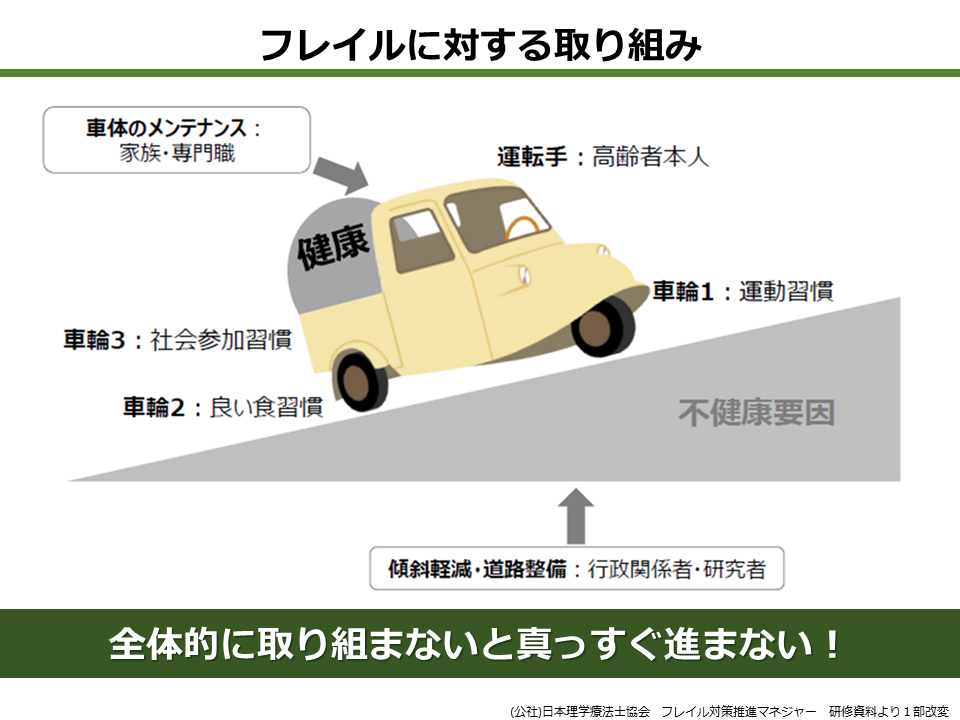

本日は川越市地域包括支援センター小仙波(第5支会、第6支会、第7支会、第8支会)の「認知症予防教室」の1コマを担当してまいりました。

フレイルとは、加齢などにより虚弱となった状態です。

虚弱に陥る要因は多面的であり、[身体的要因][精神心理的要因][社会的要因][口腔機能]が歯車のように重なっています。

ですので、対策も多面的になります。

●運動習慣

●良い食習慣

●社会参加習慣

3つの車輪を力づよく回していくことが望ましいです。

ということは、結局、「健康づくり」と一緒ということですね!

フレイル対策の多面性の中に、認知的フレイル(防げる認知症予防)が入ります。

フレイル対策も、認知症予防も、「からだ・こころ・つながり」の健康づくりの一環です。

フレイルも、認知症も、不安などのストレスにさらされ続けること、社会とのつながりを失い、自分を見失うことが大きな悪化因子です。

認知症の診断が出る時期の大変になってから、辛くなってから新しい対策を講じることはものすごく大変です。

元気なうちから笑顔とやさしさで徳を積み、困ったときに自然と助け合える場所を守っていきましょう。

認知機能の低下による影響、認知症リスクを軽減する合言葉は

笑顔でありがとう、お互いさまねです。

自分に優しく、人に優しく、徳を積み、感謝を忘れずにいきましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

本日は川越市の介護予防事業・運動サークル継続支援 出前講座を担当してまいりました。

テーマは「知って安心・やって納得!腰痛・膝痛の予防と対策」です。

コロナ禍で一時的に休止していた通いの場も感染対策をしっかり行いながら

再開しております。

出前講座では、体操サークルを継続していくにあたり出てくる腰痛や膝痛、

転倒予防など振り返りや新たな情報提供を行っています。

こちらのグループは夏前の再開支援の時にお伺いしていましたのでお久しぶりです。介護予防サポーターによる「いもっこ体操」と当院でお配りしたDVDでの運動を

普段行ってくれているとのことです。

「実物の方が、いいオトコね♪」とお褒めいただきました!!

そのためには自分が元気であることが大切であり、その継続が将来の自分の健康にも必ずつながります。これからも一緒にこの街を元気にしていきましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

本日は川越市地域包括支援センターみずほ(福原支会、第11支会)の「介護予防サポーターフォローアップ研修」の1コマを担当してまいりました。

これまで、養成し、活動されている方向けのフォローアップ研修です。

今回、皆さんの関心も高い「認知症」についての講義を包括支援センターの認知症支援専門員が行った後、私が「わたしとあなたの介護予防サポーター」と題してお話させていただきました。

●フレイル対策について理解する

●からだ・こころ・つながりが特効薬

●できることを行うのが”サポーター”

住民主体の健康増進・介護予防のリーダーとなる介護予防サポーターさん向けの研修ですので、一方的な講義ではなく、皆様の考えや意見を取り入れていきます。

コロナ禍で影響を受けた「からだ・こころ・つながり」のダメージをどう工夫していこうか?について意見交換をしてきました。

●ウォーキングの習慣を街で広めよう。

●お互い積極的に交流・声掛けしよう。

●感染対策をしっかり行って通いの場を継続していこう。

などたくさんのご意見を頂くことができました。

そのためには自分が元気であることが大切であり、その継続が将来の自分の健康にも必ずつながります。これからも一緒にこの街を元気にしていきましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

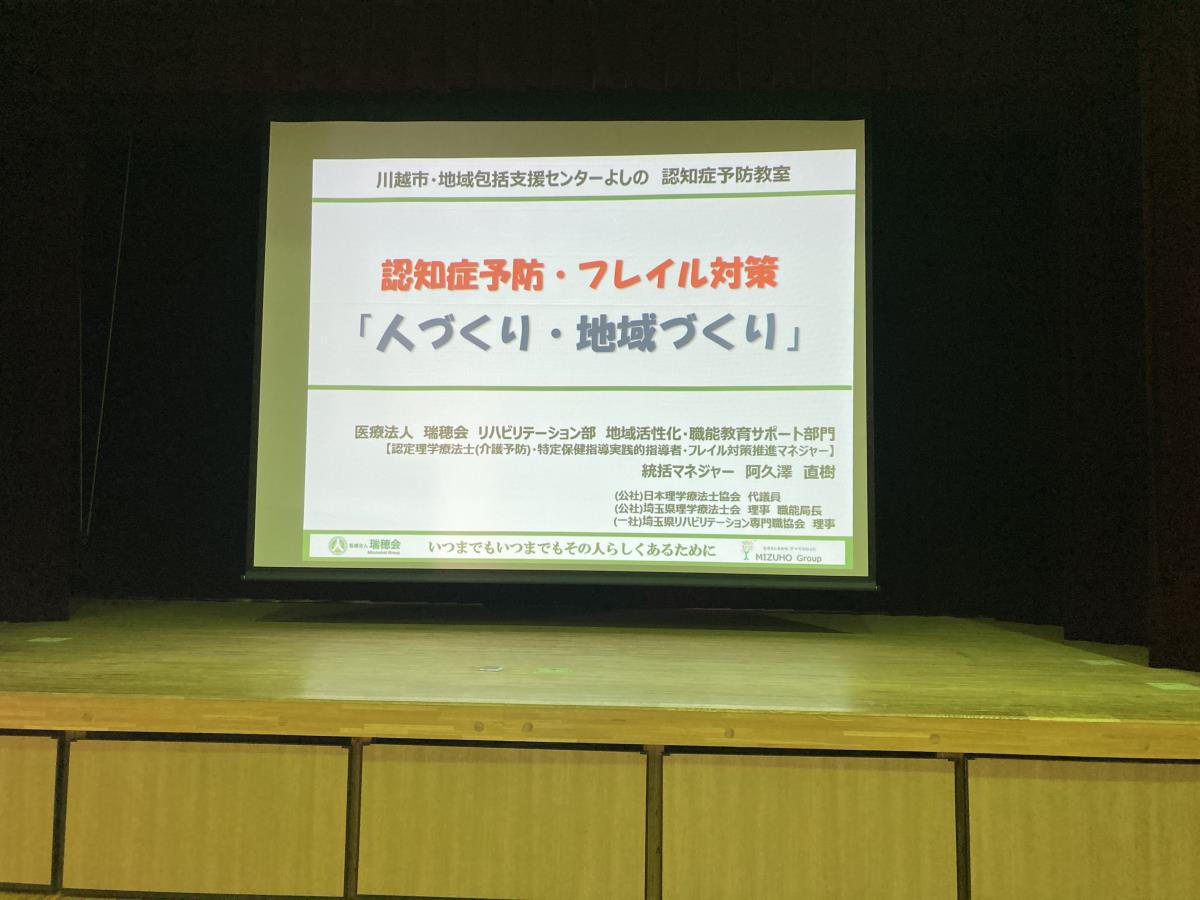

本日は川越市地域包括支援センターよしの(芳野支会、古谷支会、南古谷支会)の「認知症予防教室」の1コマを担当してまいりました。

講演では【認知症予防・フレイル対策】「人づくり・地域づくり」と題して

●認知機能について、今一度見直してみよう。

●からだ・こころ・つながりが特効薬

●健康的な暮らしができる地域

についてお話させていただきました。

認知機能は様々な経験、成長の中で発達していきますので個性の塊であり、その人

の特徴そのものです。当然、認知症の悪化や発現に関わるストレス状態もその人によって違います。

あなたはどんな街で、どのように育ち、そしてどう生きていきたいか?

そのために必要なことは何か?と自分に問うことがスタートです。

認知機能を活性化するトレーニングメニューとしては

●コグニサイズ(脳トレ+有酸素運動)、拮抗運動(左右の手で違う動き)、リズム運動(音楽体操など)

が紹介されていますので会場でも実施してきました。

でも、認知症になるか?ならないか?の点は、自分ではどうしようもできないこともあります。そしていきなり認知症になるわけではなりません。認知機能が低下してきた中での生きにくさ、辛さ、苦しみが認知症の症状を加速させています。

認知症に特化して考えることなく、「人として」慣れ親しんだ場所、なじみの環境の中で安心して暮らしていくために必要なこと=認知症予防です。

健康的で豊かな暮らしをするためのフレイル対策の中に、認知症予防が含まれます。

からだ・こころ・つながりを守るために、今からできることは、

笑顔でありがとう、お互いさまねです。

自分に優しく、人に優しく、徳を積み、感謝を忘れずにいきましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

【健康生活教室】 生活の隙間でバランス能力UP!

2021.9.28

本日は近隣地域の「ごごさろん」という通いの場でのからだづくり教室のオファーを頂き、転倒予防をテーマとした講演をさせていただきました。

転倒予防に姿勢は肝心です。

天井に向かって伸びるバーティカルカルエクステンションでは、

一度頭の上に手を置き、その状態から天井に向かって手を伸ばします。

息を止めずに5~10秒3セット行います。

さらに、レッグエクステンションでは足を遠くに伸ばす意識を高めて実施します。

コロナ禍においてバランス能力は落ちやすくなっています。

外出自粛生活が原因です。目・前庭・体性感覚(知覚と運動)のバランスは崩れ、さらに筋力・持久力低下が顕著ですね。

とにかく、現状の生活では足りていない方がほとんどですので、隙間時間に気軽に行える運動を皆さんにお伝えさせていただきました。

日常的に「生活の隙間でバランス能力UP」しておきましょう!!

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

座りっぱなしは超危険!!

2021.8.24

うーん、なかなかスッキリしない日が続きますね、、、「からだが動けばこころが動く、こころが動けばからだが動く」のであれば、現在は確実にからだもこころも動いていない人が多いのではないでしょうか。それで害がなければ良いのですが、非常に危険な状況なんです。

1日の座位時間が長いと健康リスクが高まるといわれております。血の循環が悪くなったり、腰に負担がかかったり、活動量が低下して代謝が悪くなって太りやすくなったりしますもんね。

また、歩行量の低下も顕著になります。5000~6000歩くらい歩いていた方でもコロナ禍で大幅に歩く量が減っているのではないでしょうか。歩くことは心肺機能、バランス能力、筋力(特に下肢)、ストレス発散などたくさんの刺激が得られます。

仕方ないと片づけてしまうのはよくありません。活動量が低い状態で生活していると自分の衰えにも気がつきにくくなります。気がつくころには、かなり健康リスクが高まっているかもしれません。

そこで、以下のことをお勧めします!

① 30分に1回は最低立ち上がる!

② 座っている時でも手先、足先をよく動かす!

③ 足踏みをたくさん行う!

効果がどのくらいあるのか?と考える場合もありますが、やらないことの危険の方が気になります。

ご自身の生活リズム、活動量を振り返って、健康リスクに対して対策を行いましょう。

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

【出前講座】 転倒骨折予防・感染症対策・熱中症対策など

2021.7.21

本日は、市内で活動されている「いもっこ体操自主グループ」活動継続支援に行ってまいりました。

大きなサーキュレーター4台稼動しつつ、エアコンつけつつ、運動量調整しつつ、大切なことは何かを皆さんと確認しました。

本日の事業は川越市の自主グループ継続支援事業の「出前講座」です。

お題は「転倒・骨折予防」。

なのですが、この暑さ、感染症の地域状況を鑑み、内容を1部変更してみました。

〇 感染症予防策、世の中の状況の確認

感染者数の上昇傾向が続き、どうやら第5波。ワクチン接種は進んでいるけど、その効果が検証できるのはちょっと先、現状これまで同様の感染症予防策を継続する必要があります。

3密を避ける、換気をしっかり、人と会話をするときはマスクの着用、手洗い・うがいの徹底などなど。

〇 熱中症対策

昔の夏とは質が変わってしまっています。「夏」の常識が変わりつつある。エアコンを適度に使用することに加え、自分の身体を熱を逃がせる状況にすることが大切。

湿ったタオルで身体を拭いて、うちわなどで扇いで熱放散をする。水分補給は少量ずつこまめに。暑い時間帯を避けた生活リズムも考える。など。

〇 転倒・骨折予防

・転倒によって起こる心身の問題

・転倒の原因と対策(運動療法)

・転倒予防(環境を見直す)

〇 介護予防サポーターさんを中心に「いもっこ体操」

上手にできていましたし、回数もしっかり行えてました

コロナ禍では「からだの健康」「こころの健康」「社会とつながる健康」が奪われやすいです。だからこそ意識して気をつけなければなりません。

〇〇できないから、△△しない → 〇〇できないから、代わりに☆☆する。

語尾を「~ない」にせず、「~する。できる」にしましょう。

できないことを考えるより、できることを考える。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

【健康生活教室】 いもっこ体操をきっかけに健康づくり(つどい新宿1丁目)

2021.7.15

今回は地域活性化の話題です。

本日お邪魔したのは、

伝統ある神社の集会所です。

いもっこ体操をきっかけに

健康づくり、身体づくり、場づくり、仲間づくり

と題して、

●コロナウィルスとのもう一つの戦い(コロナフレイル)

地区社協と住民中心のサロン活動に読んでいただいての講演でした。

駅が近い方の方が、意外と歩く歩数が多いとの報告もある。自立しやすい分、介護が必要な時サインを見つけにくい。

この街に、もっとたくさんのサロンがあった方が良い、そしてサロンに依存し過ぎないよう、自分でできるウォーキングを今のうちから身につけること。

ひとりで歩いていると孤独感を感じやすい → 猛毒

少し歩けば知り合いに会う → 良薬

元気なうちから「健康づくり・からだづくり」、出かけていく「場づくり」、そこで触れ合う「仲間づくり」を行っていきましょう。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

体操自主グループ継続支援に行ってきました!

2021.6.17

本日は、市内で活動されている「いもっこ体操自主グループ」活動継続支援に行ってまいりました。

この事業は川越市の地域支援事業の1つで「出前講座」というものです。

通いの場の立ち上げ支援である「いもっこ体操教室」ののち、活動継続しているグループへの新しい情報提供や、継続のコツ、そしてやる気スイッチを連打することを目的としております。

本日ご希望頂いたテーマは「転倒・骨折予防」。

○ コロナ禍で高まる介護予防の重要性

○ 転倒原因の理解と、転倒リスクチェック

○ 転倒予防対策を考えてみる、やってみる

以上の流れで講演を行いました。

その後はいつも通り介護予防サポーターさんの音頭で「いもっこ体操」です。

最後に、講評をくださいとのことで、厳しくチェックいたしました(笑)

結果は、文句なし!!

お手本を参加者が見やすいように「左右逆に手足を動かして」していたり、8カウント全部を使って動かすように繰り返し説明していたり、できていないことが多く見受けられることすべて完璧にできておりました。

さらに、筋力体操もしっかり5セットをゆっくり行えていました。皆さん筋力・体力保てています!!

後で伺ったら、号令をかけているサポーターさんは「元教師」、参加されている方は「農家」の方が多く足腰が強いとのこと。

納得。

これまで培ってきたものはすべて財産、今後もそれを大切に活かしていってくださいね。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

地域のつどいの場にて「こころとからだの健康体操」

2021.6.15

地域の皆様、頑張っております。感染対策をしながらつどいの場も少しずつ動き出しております。

本日は、地域の方、地域包括支援センターさん、地区社協さんとともに「つどいの場」を盛り上げてまいりました。

会場には、皆様が作成した「書」や「小物」などの展示されており、個展さながらな雰囲気で作者がご質問を受けておられました。

本日は、運動講座に関しては屋外で企画しておりましたが、高温であるため屋内に変更。常時換気かつ、予定より巻き巻きで実施しております。

※帰りには、おうちでリハビリDVD(疼痛予防編・生活動作編)の2枚組をお土産として無理やりお持ち帰りいただきました(笑)

本日、口酸っぱく伝えたことは、「今、与えられた環境で頑張ろう」ということ。

感染症の影響が少なくなり「よーし好きなだけ出かけよう」と思ったときに、からだが動かなかったら、それこそ「新型コロナに負ける」ことになります。

自分がやりたい生活様式 - 現在の生活様式 = 足りない活動

足りない部分はちゃんと保ちましょう。

感染症のピークが過ぎ去った後に皆様が元気に動き回り、今まで以上に活気溢れた街にすることが「新型コロナへの勝利」です。

○思いがけず、私にもお土産を頂きました。→→→→

※娘が喜びます。かわいい(笑)

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

地域の通いの場での支援

2021.5.8

中々、先行きが見通せない中で創造的な発想が乏しく記事の更新が滞っていました。

ただ、日常は止まることはありません。「できることをできるだけ」素直に生きていきたいものです。

今回は、地域での活動の報告です。

川越市で推奨されている「いもっこ体操」の自主グループへの活動再開・継続支援に川越市地域包括支援センターみずほのスタッフに同行し行ってきました。

新型コロナウィルス感染症拡大により自主グループ活動は軒並み停止し再開に関しても不安の中、手探りの状態の地域の方が多いのが実情です。

そこで、今回の支援では以下のポイントについてお伝えしてきました。

・コロナ禍で起こっていること(社会全体・個人)

・「からだ」「こころ」「つながり」の不活発症候群の先にある要介護状態

・介護予防と感染予防のバランスを考える新しい介護予防

・運動のハードルを上げない。じっとしていること以外は運動。隙間運動をしよう。

・今ある幸せを大切にする、自分の責任で決めたことに後悔は生じない。

・人間らしさの象徴は「おせっかい」「お互いさま」

私の話の後は、介護予防サポーター(ボランティア)さんに引き継ぎ、体操を皆さんで行っていただきました。体操が始まる前には「ほら、ちょっと時間が空いたら立ったり動いたりしよう」と参加者の方が周りの方に声をかけ、ぼーっと号令を待っている人はいなかったです。

最後に「おうちでリハビリDVD」をお土産としてお渡しし「家でどう過ごすかは自分でしか決められないですからね」と念押ししで今回の支援は終了しました。

自分の目の前に複数の選択肢があり、自分で決められることはとても幸せなこと。図らずして障害を負われたり、要介護で大変な想いをされている方を見てきたからこそ感じます。

その人らしい幸せはその時々で変わるけど、選べるということはやっぱり幸せです。

皆さんの幸せな生活を今後も応援していきます。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

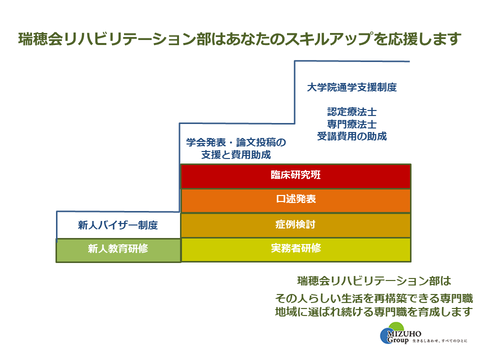

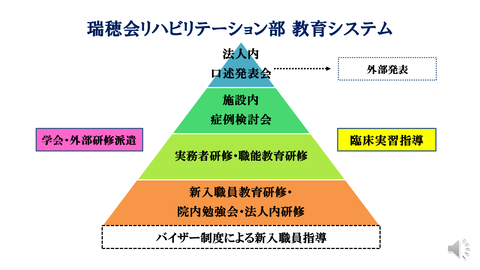

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

YouTubeショートー新人教育研修

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。これから一緒に働く新人スタッフ向けにじっくり丁寧に研修をつんでおります。

右上部の画像をクリックすると、YouTubeへジャンプし、動画を見ることができます。

生きるしあわせ すべての人に

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

確認・理学療法の原理原則 ~ 関節運動 ~

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。人の動きに欠かせない関節運動についての基本中のキホンについて学べる動画です。

●関節運動を構成する要素、異常運動の原因と評価、アプローチについて紹介しております。是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

運動の効果 ~いつ、何をすれば~

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●1日の生活リズム、子供から大人までの人生のタイミングなどに運動をどう取り入れるかについて紹介しております。是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

【学生・若手向け】オンライン職能教育「確認・理学療法の原理原則~練習プログラム~」

2023.1.5

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

確認・理学療法の原理原則~練習プログラム~

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●理学療法のプログラムの構成についての考え方について紹介しています。是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

【アクティブ・ラーニング研修】城南中央病院×職能教育サポート ~排泄と尊厳~

2023.1.5

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

【アクティブ・ラーニング研修】城南中央病院×職能教育サポート~排泄と尊厳~

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●排泄と尊厳について考えていきます。その人らしくあるための支援について相手の視線に立って考えています。是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

からだ・こころ・絆のために通いの場へ

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●地域支援事業で関わりのあるフォーマル・インフォーマル資源について紹介しています、是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

【学生・若手向け】オンライン職能教育「転倒リスクを完全包囲-4つの視点」

2022.9.26

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

転倒リスクを完全包囲-4つの視点

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●転倒要因は広く網を張りながら追い詰めていく、転倒リスク軽減のアプローチはあらゆる手法で追い詰めていく、是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

キーワードで確認!介護保険制度

学生や病院勤務のセラピストにおススメの内容です。自分でいちから学びにくい分野かと思います。

●介護保険制度の基本的な考え方、要介護認定、利用者負担額についてまとめてありますので、是非ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

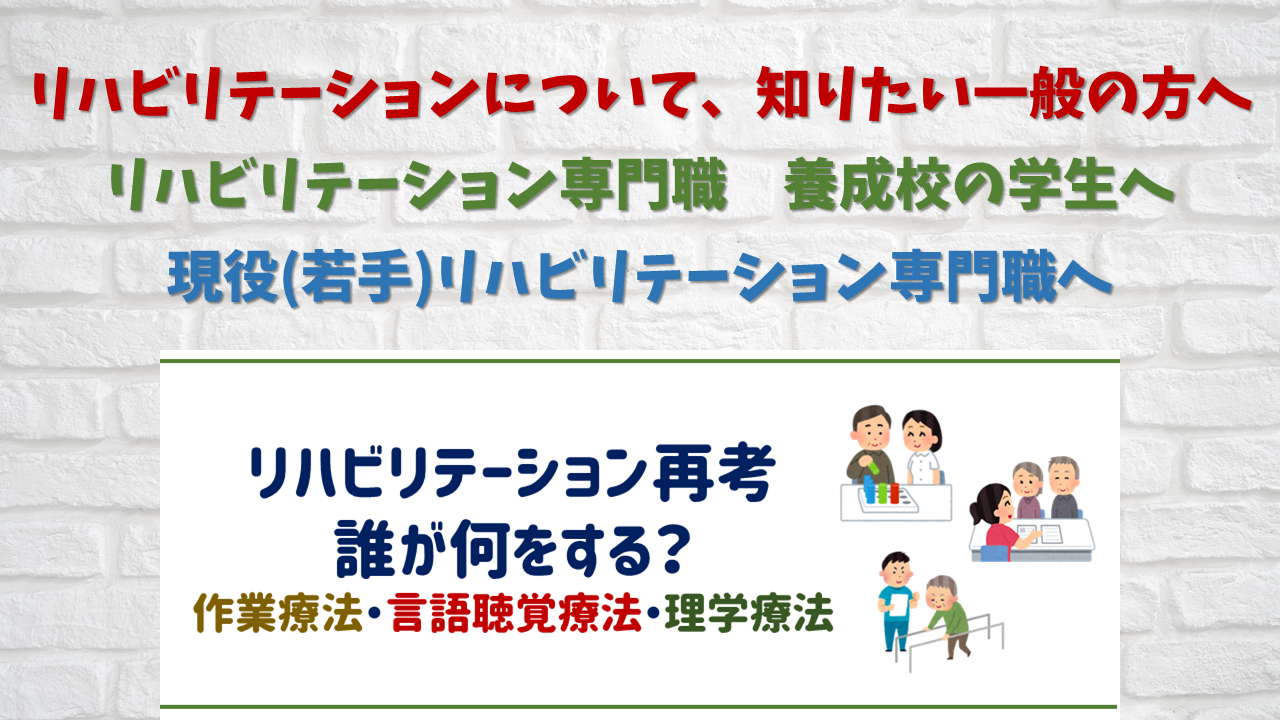

【学生・若手向け】オンライン職能教育「リハビリテーション再考~誰が何をする?~」

2022.8.15

瑞穂会リハビリテーション部では、内部研修としてオンライン研修を実施してきました。この度、外部の方にも情報提供できるようになりました!

【リハビリテーション再考】誰が何をする?OT・ST・PT

何気なく使っている「リハビリテーション」という言葉。正しい意味を知っていますか?「リハビリテーション」の本来の意味、各リハビリテーション専門職の役割などをまとめております。是非、ご覧下さい。

生きるしあわせ すべての人に

今回は、川越リハビリテーション病院での屋外歩行練習についての動画を作成いたしました。

「家へ帰ろう、街で暮らそう」は川越リハビリテーション病院にとっての大きなテーマです。下記動画を是非ご覧下さい!

瑞穂会リハちゃんねる(Youtube)にて公開中

健康・予防に関するお役立ち動画を配信しております。是非ご覧下さい!

今すぐ、動画をチェック!! →→→

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

撮影環境ビフォーアフター

2021.6.28

瑞穂会リハビリテーション部では、コロナ禍でも研鑽を止めないために動画教材によるeラーニングを行っております。

内容はもちろん大切ですが、動画を見る側の立場に立つと「見る気になる」クオリティーであることも大切だと感じています.....。

やればやるほど、素人の限界を感じますがこんな感じの環境です。

リハビリテーション専門職は、転んでもタダでは起きない。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

日々のブラッシュアップっ!

2021.6.24

今回は、身内の話。

リハビリテーション部では定期、不定期にて勉強会を行っております。

今回のテーマは、階段昇降について。

① 障害者の階段昇降を目指すな、普通の階段昇降を目指せっ!

怪我をしたり、病気になったりすると身体的な要因もありますが自然な階段昇降が出来ずに、片足ずつや足を置く位置を意識したり、心理的に不安だったり等の不具合が出てしまいます。

それに合わせて、リハビリテーションでは様々な方法を提示して昇降を可能としていくわけですが、その選択肢の中に「無意識での昇降」が抜けてしまうことが少なからずあります。

学校での学びや病院での経験では「無意識での昇降」に触れる回数が少ないからです。

② あなたはどう昇降しているのか、確認しよう。

ゆっくり上がったり、急いで上がったりしているときに全身の動きの組み合わせはどうなっているのか?足はどこに置いているのかなどを確認しました。

ポイントは

• 足先、踵は地面についていない。

• 踏ん張っているというより、足をうまく回転させるようにしている。

• 胸椎の伸び縮みとの連動。

• 最低限の筋力

③ 足だけじゃない、全身で上り、全身で下りている

上半身の動きと下半身の動きを連動させる練習についていくつか紹介しました。

簡単そうに思っていることほど、奥が深い。

もう一度、毎日、毎回のリハビリテーション治療の方法について考えて、考えて、考え抜いてほしいです。

こころから尊敬する利用者さんの行動力

2021.3.17

医療法人瑞穂会 リハビリテーション部 公式ブログへようこそ!!

今日は、近況報告です。とある通所リハビリサービス利用者さんの話。

私が通所サービス担当時代(12~7年前)に関わりがある方で私が異動してからはなかなかお話しする機会もありませんでしたが、先日お会いした時に「やってるよ!おうちでリハビリ!全部チェックしているから!」とお話してくれました。

その方は脳卒中を患いながらも、ホント自分と向き合い、他者へも優しさを振る舞われる方でセラピストである私たちにも感じたことをお伝えしてくれる方で、サービスのあり方など私たちにヒントをくれる方です。

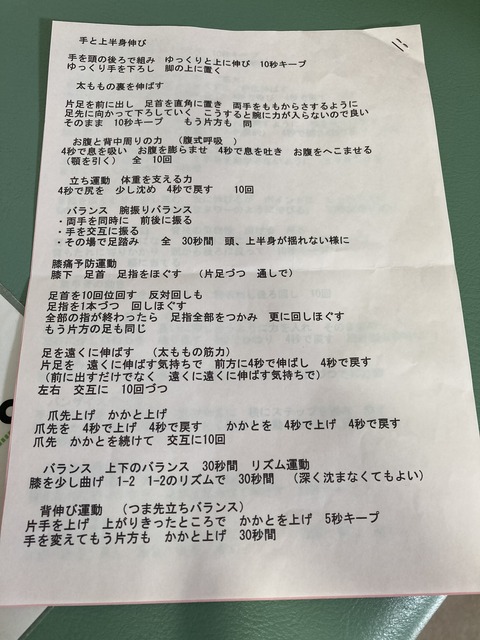

その方が見せてくれたのがコチラっ!

←←← ドンっ

これは、先日から紹介している「おうちでリハビリ」でをyoutubeで見ながら「自分でもできるもの」「複数の動画で重なっている運動メニュー」を書き出したものです。動画を見ながらの運動は行いにくいため、書き出したメモを見ながら一つずつ丁寧にやっているとのことでした。

凄くないですか?

10年以上立っても、力強く歩き続けられるには理由があるんですよ。

できることを自分の判断でやる

これが、リハビリテーションですよね。

〇〇さん!

いつも成長させていただいてありがとうございます!!

ホント尊敬しています!!

職能教育サポート活動とは

2020.8.25

医療法人瑞穂会 リハビリテーション部 公式ブログへようこそ!!

今回は、「職能教育サポート活動」について、お話させていただきます。

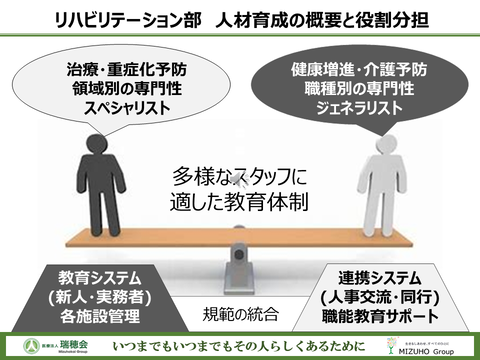

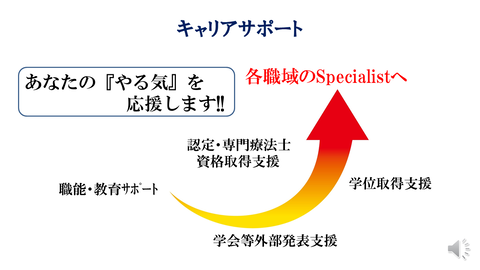

これまでも、私たち瑞穂会リハビリテーション部では、卒後教育支援について力を入れてきました。

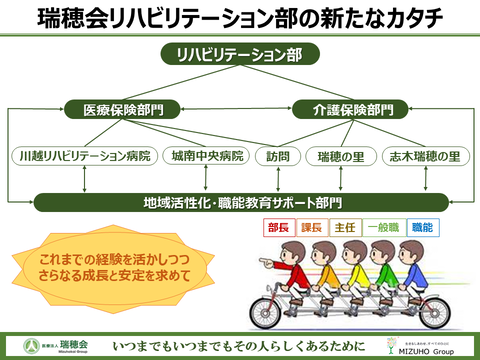

ただ、スタッフの人数も多くなり、仕組みでカバーするだけでは不十分な点も感じていました。加えて、近年盛んに言われている「多様な働き方」「ダイバーシティ」の考えも取り入れて、新しい部門を立ち上げる運びとなったんです。

医療法人瑞穂会 リハビリテーション部は、2つの病院、2つの介護老人保健施設、訪問看護ステーションにスタッフを配置しています。

● 川越リハビリテーション病院 【回復期リハビリテーション病院】

● 城南中央病院 【療養病院】

● 介護老人保健施設 瑞穂の里

● 介護老人保健施設 志木瑞穂の里

● 訪問看護ステーションみずほ

さらに、関連施設へのスポットでの協力もしています。

● 認知症対応型デイサービスみずほ

● グループホームみずほ

● 特別養護老人ホーム 志木瑞穂の森

● 特別養護老人ホーム やすらーじゅ川越

職能教育サポート部門では、理学療法、作業療法、言語聴覚療法にそれぞれマネジャーを配置しております。

各施設の管理者とのミーティング、一般職とのコミュニケーションをとり、走りながら柔軟に対応しています。

瑞穂会リハビリテーション部は、

「対象者にも、地域の人にも、職員にも“優しい組織づくり”」

を、目指しています。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

地域づくりに協力している活動

2021.8.22

今回は、「地域づくりに協力している活動」について、お話させていただきます。

まず、施設外に出るものは、市町村や住民主体で行われている介護予防事業への協力です。

現在各地では、住民が主体的に健康増進と介護予防に取り組むことを推進しております。

週に1回を目標に、自治会館や公民館などに集まり、運動を実施しています。

住民同士で行うためにはリーダーが必要です。また、モチベーションを維持していくことも大切。

そのための仕掛けとなる事業が

① 介護予防サポーター養成講座

② 自主グループ立ち上げ支援

③ 自主グループ継続支援(フォローアップ、出前講座)

④ 介護予防普及啓発事業

住民リーダーを養成し、共に立ち上げ、定期的にフォローし、たくさんの方に知ってもらう取り組みを行っています。

健康増進・介護予防は個々の人の問題のように見えますが、環境によっても大きく左右されます。

その個人と環境について考えるのが「地域ケア会議」です。

介護支援専門員の事例を、行政、地域包括支援センター、リハビリテーション専門職、栄養士、薬剤師などと一緒に目標達成に向けて検討します。

一人ひとりの課題を積み重ねていくと、その地域環境の課題が浮き彫りになりますので、その環境課題に対して、行政が対策を立てていきます。

こういった、暮らしやすい街づくりに対し、リハビリテーションの考えを活かして協力しています。

次に、施設内で行っているもの

「一人ひとり、それぞれの社会への復帰」です。

● 自分のことは自分でする

● 周りのお世話をする

● 仕事をして、広く生産性を発揮する

それぞれの社会復帰に向けて、できることを確実に、できそうなことを頑張っていく。退院することが目標ではなく、退院・退所後の生活が健康的となるための準備が、リハビリテーションでは大切なんです。国・地域全体が元気になるために、私たちができることは、まだまだたくさんあります。

それは、また別の機会で。。

いつまでもいつまでもその人らしくあるために

地域の活性化に関わるとは

2020.8.18

医療法人瑞穂会 リハビリテーション部 公式ブログへようこそ

今回は、「地域の活性化に関わるとは」について、お話させていただきます。

私たち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション専門職は、基本的に、医療保険や介護保険事業の中で、医師の指示に基づき、対象者さんと一緒に理学療法、作業療法、言語聴覚療法などのリハビリテーションを行っています。

病気や障害を負ってからのリハビリです。

ですが、現在、日本は「少子高齢化」となり、病気や障害を負ってからの対応だけでは、足りないんです。

今、治療と同じくらい大切なものは、「予防」です。

国全体で、国民一人ひとりが少しでも長く健康でいられるような取り組みが推進されています。

具体的には、どんなことが必要か、、、

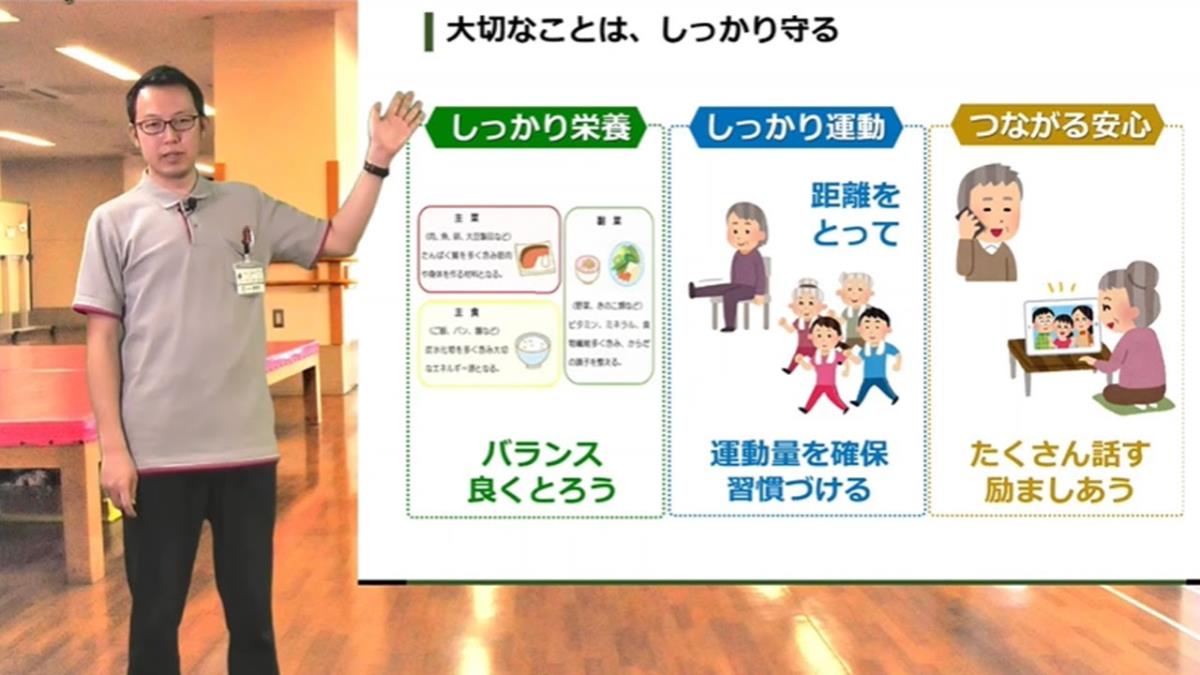

● 「適度な運動を行う」

● 「しっかりと栄養をバランスよく取る」

● 「社会とつながり、孤立(孤独)を防ぐ」

この3つが代表的な手段です。

この3つを普段から専門にしているのが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士です。*

*単独ではなく、チーム医療(医師、看護師、管理栄養士、社会福祉士など)として

なので、現在は、“皆が健康的に暮らしていける地域づくり“に、私たちも積極的に協力しています。

「どうなったら健康ではないのか?」「どうしたら健康になれるのか?」

それを知っている私たちは、予防から治療まで長~く、皆様に貢献すべきなんです。

地域づくりに協力している活動

2021.8.22

医療法人瑞穂会 リハビリテーション部 公式ブログへようこそ

ブログ初めてみました、、、、、、(笑)

といいますのも、今年度より〝新しい挑戦〟をしているんです。

医療法人瑞穂会は「いつまでもいつまでもその人らしくあるために」を合言葉に

一、一人ひとりの人間性の回復と生きる喜びと自立を創る

一、地域社会の保健、医療、福祉を守り、まちの元気を創る

一、自身と誇り溢れる組織を創り職員の豊かな生活を守る

3つの理念のもとに、みんなに優しい組織を目指しています。

その理念の達成に向けて、今年度からリハビリテーション部に

新たな部門が立ち上げりました

その名も、、、、、、

「地域活性化・職能教育サポート部門」、、、、、、、、、。

???

???

こんな部門名、聞いたことないですよね(笑)、いいんです!でも、やろうとしていることをそのまま名前にしたんです。

● 地域の活性化に貢献したい

● 職員の学びと働きがいをサポートしたい

お知らせタイトルが入ります

2019.01.01